【全球汽车新技术观察】9月下期〡现代携手三星推出一体化控制服务;丰田推出e-Palette移动出行工具;本田研发化学分选技术,提高报废汽车塑料的回收纯度与工业可行性

本期全球前沿汽车技术动向如下,如需更具体的内容与分析解读,欢迎订购盖世汽车研究院《全球前瞻技术情报》。

智能网联

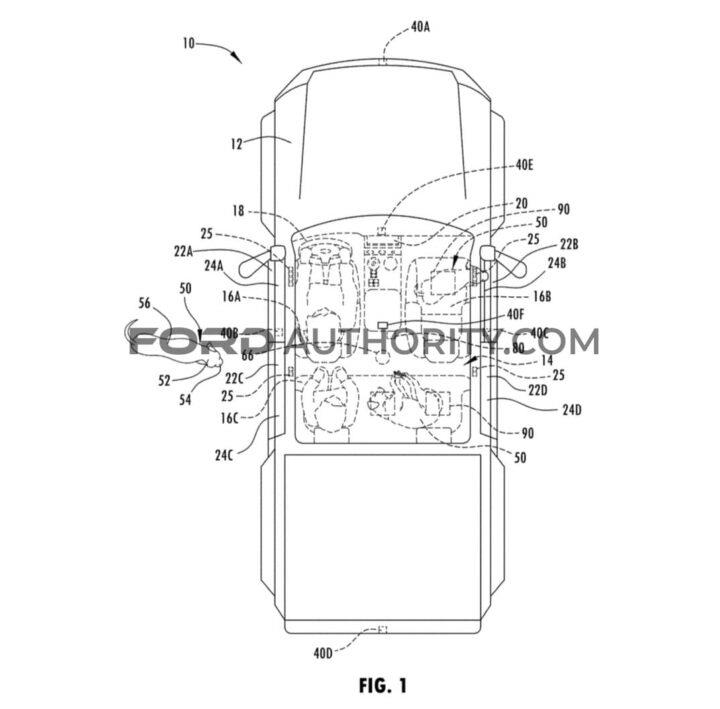

福特申请车辆控制和宠物检测系统专利

福特近日申请了一项新专利,提出一种可自动识别宠物并控制车窗的车辆系统。该系统利用传感器或摄像头检测车内宠物的位置、大小及行为,并能根据情况自动调节车窗或播放提示音。

图片来源: USPTO

系统由多个传感器、电动窗控制模块和中央控制器组成,可通过宠物配置文件实现智能化响应。福特强调,专利申请仅为保护创意,不代表即将量产。

盖世点评:福特的新专利体现了人车互动的人性化思考,为宠物友好型出行提供了新方向。

现代携手三星推出“Home-to-Car”一体化控制服务

现代汽车集团与三星电子联合推出“Home-to-Car”服务,首次实现通过单一App同时操控家电与车辆。用户可在SmartThings应用中查看车辆状态并远程控制空调、车门和充电功能。

图片来源:现代

该功能可通过智能门锁、家电等设备联动,实现如“一键出门”模式。现代表示,该服务将持续拓展至更多车型与生活场景。

盖世点评:车家互联成为智能出行新趋势,现代与三星的合作加速了生态融合落地。

Diodes推出新一代汽车级多通道LED驱动器

Diodes发布18通道和12通道线性LED驱动器AL58818Q与AL58812Q,支持I2C/SPI接口及高精度PWM控制。该系列可实现1600万种色彩混合,满足车外与车内多场景灯光设计需求。

产品具备高电流匹配精度与低功耗特性,适用于尾灯、车标灯、氛围灯及信息显示模块。

盖世点评:动态灯光设计正成为汽车个性化的重要组成部分,这类驱动器将助力创新照明方案。

兰博基尼探索情绪感知驾驶系统

兰博基尼正在研究可感知驾驶者情绪和驾驶风格的AI系统,能实时调整车辆动态表现。该技术结合6D传感器数据与机器学习,实现个性化扭矩管理与驾驶体验。

图片来源: 兰博基尼

系统将使车辆可根据驾驶者状态自动调整响应方式,未来或应用于量产车型。

盖世点评:情绪自适应AI将推动驾驶体验从“控制机器”迈向“人机共感”。

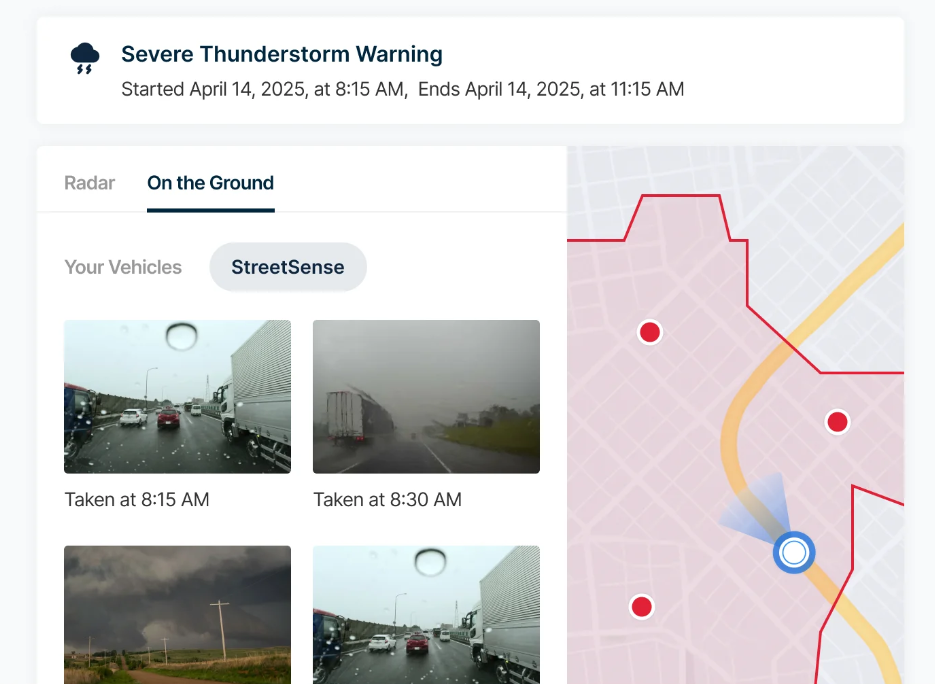

Samsara宣布扩展其人工智能安全平台

Samsara推出新一代AI安全平台,全面强化天气智能、自动驾驶员辅导与工人安全管理三大模块。系统可实时追踪天气风险,通过AI行车记录仪与多源数据分析识别危险场景,并生成针对性建议,帮助车队预防事故。

图片来源: Samsara

该平台还新增一键SOS功能、AI语音提醒与实时风险地图,实现从单一车辆管理向全车队安全生态的转变。Samsara表示,该系统将持续更新算法模型,提升AI决策的主动性和精度。

盖世点评:AI安全平台升级让车队管理从“被动防护”迈向“智能预警”。

福特申请减震器故障诊断技术专利

福特近日申请了一项新专利,旨在通过车载传感器实时检测减震器的工作状态。系统可记录阻尼变化曲线,与标准参数对比,自动判断是否存在性能衰退或损坏,并在车机系统中发出警告。

该专利将帮助驾驶员提前发现悬架潜在故障,避免车辆在行驶中出现危险。未来,该技术有望与车联网平台结合,实现远程诊断与维护提醒。

盖世点评:智能诊断让悬架“自知冷暖”,提升整车安全。

Sasken与VicOne合作打造车载网络安全体系

Sasken宣布与趋势科技子公司VicOne建立合作,共同推出面向汽车行业的网络安全解决方案。该方案集成车载入侵检测、漏洞评估、云端监控及充电桩防护模块。

双方表示,将帮助整车厂和供应商快速应对车联网安全法规要求,并在OTA更新与远程诊断等环节增强系统防御能力。

盖世点评:车联网安全正从单点防护走向全域联防。

Nexperia推出汽车级多路复用器NMUX27518-Q100,提升可靠性

Nexperia发布NMUX27518-Q100双向6通道2:1多路复用器,满足车载ADAS及信息系统高可靠性需求。该产品支持1.08V至3.63V宽电压范围,带宽达500MHz,是同类产品两倍。

图片来源: Nexperia

其高稳定封装与AEC-Q100 1级认证确保了极端环境下的性能表现,适用于ADAS域控、主机和远程信息单元。

盖世点评:Nexperia用高带宽与高可靠性,为车载信号传输提供坚实保障。

Vector发布SDx Cloud平台,助力软件定义系统开发

德国Vector公司推出SDx Cloud平台,旨在简化软件定义系统和互联服务的开发流程,实现ECU至云端的无缝集成。该平台支持无线更新、远程诊断及网络安全防护。

图片来源: Vector

依托Vector在嵌入式软件领域的经验,SDx Cloud可为车企与供应商提供灵活开发环境,并扩展至汽车以外的行业。

盖世点评:SDx Cloud加速软件定义汽车落地,打通车端与云端的协同通道。

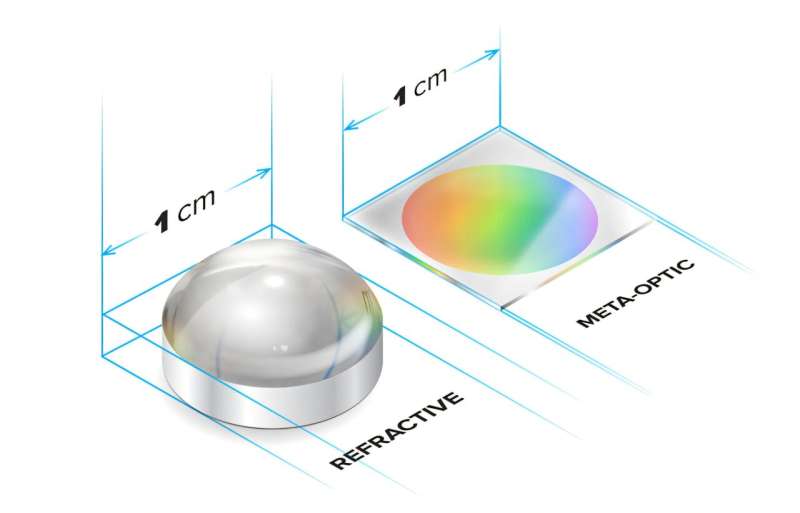

研究团队突破超平面光学元件的色差限制,实现大光圈高质量彩色成像

普林斯顿大学与华盛顿大学研究团队证明,经过计算后端配合设计的大光圈超平面光学元件可实现与传统镜头相当的彩色图像和视频。该超透镜厚度极薄,体积远小于传统透镜,结合AI驱动的成像后端能校正色差与噪声,从而在小型化摄像系统中获得高质量成像。

图片来源:普林斯顿大学

这种超平面光学器件尤其适合对体积、重量敏感的设备,例如智能手机、车载摄像头、无人机、内窥镜和小型卫星。研究团队还指出该技术有望通过纳米印刷等工艺实现规模化生产,从而在多种成像场景中替代笨重的传统镜组,带来更轻便、低功耗的成像方案。

盖世点评:将光学薄型化与计算成像结合,为受限空间的高质量成像提供了现实可行的路径。

英飞凌扩展XENSIV™ MEMS麦克风系列,面向严苛环境与车载应用

英飞凌推出IM72D128V与IM69D129F两款数字PDM麦克风,采用密封双膜(SDM)技术,实现IP57级防护和出色的信噪比。两款器件尺寸紧凑、功耗低,既能满足高端耳机与便携设备的音质需求,也适用于车载信息娱乐与语音交互场景。

IM72D128V主打高信噪比与低功耗运行,适合需要精准远场拾音的设备;IM69D129F则为超紧凑系统提供可靠音频采集能力。凭借数字输出与内置放大器,二者便于与现代音频处理平台集成,可用于多麦阵列、语音助手、车内语音识别与远端会议系统等场景。

盖世点评:将高音质、防护与低功耗融合的麦克风,助力语音交互在更多严苛场景落地。

Geotab推出GO Focus Plus AI行车记录仪,通过语音警报显著减少危险驾驶行为

Geotab推出GO Focus Plus与全新视频智能平台,能在车内以即时语音提示干预驾驶员危险行为(如使用手机或尾随驾驶),并把每次警报转化为培训机会。试点显示该解决方案能将尾随驾驶和手机使用行为大幅降低,为车队安全管理带来量化成效。

系统将视频与行车数据结合,为车队经理提供可操作的风险视图和改进路径,支持任务分配与进度跟踪;其开放平台架构便于接入更多型号摄像头与未来功能更新,旨在通过即时干预和持续优化的AI模型,打造更加主动的车队安全文化。

盖世点评:把每次警报变成训练机会,AI行车记录仪正在把被动监控转为主动干预。

自动驾驶

Ambient Scientific推出GPX10 Pro AI芯片

Ambient Scientific推出GPX10 Pro系统集成芯片,采用AI原生硅架构,支持CNN、RNN等模型在边缘设备上高效运行,功耗和性能比传统微控制器提升100倍。它集成传感器融合和低功耗Always-On模块,适用于电池供电场景。

图片来源: Ambient Scientific

其紧凑设计及高能效比,使其可用于车载传感器、可穿戴设备及工业监控,助力边缘AI落地。

盖世点评:AI原生芯片让智能计算“上车上端”,能效再突破。

美国研究人员利用环保胶体量子点探测红外光

纽约大学科研团队推出基于胶体量子点的新型红外探测器,成功摆脱了传统含铅、含汞材料带来的环境问题。该器件在低成本工艺下仍具备高灵敏度和稳定性,可实现快速成像。

图片来源: 纽约大学坦登工学院

研究人员指出,这一环保探测技术可广泛应用于汽车夜视系统、安防监测及医疗成像,为红外传感带来更绿色的解决方案。

盖世点评:绿色量子点技术让红外感知迈入可持续时代。

北京理工大学开发运动补偿技术,提升单像素成像清晰度

北京理工大学研究团队提出运动补偿算法,使单像素成像在动态场景下也能获得清晰图像。该技术结合滑动窗口采样与光流估计,实现对物体位移的精准预测,改善运动模糊。

新方法可应用于监控、医学影像及遥感领域,为在低光或复杂环境下的图像重建提供可能。研究团队计划进一步优化算法,推动单像素成像的高速化发展。

盖世点评:运动补偿技术让单像素成像迈入“动态清晰”时代。

丰田推出e-Palette移动出行工具,支持多场景应用

丰田发布纯电动多功能出行工具e-Palette,具备宽敞空间与多用途设计,可作为交通服务车、移动商店或娱乐载体。该车配备低地板与电动坡道,兼顾无障碍使用体验。

图片来源: 丰田

e-Palette支持L2级自动驾驶,未来将搭载L4系统,适用于丰田Woven City及东京地区示范运营,并可提供应急供电功能。

盖世点评:丰田e-Palette以灵活空间重塑出行服务,为智能交通提供新样本。

移远通信推出四款新GNSS天线,支持全球厘米级定位

移远通信发布四款新型GNSS天线,覆盖多频段应用并配备全球RTK服务,能在全球范围内实现厘米级定位精度。

这些天线设计轻量化、耐候性强,适用于自动驾驶、物流与测绘领域,并配合移远自有模块提供完整定位解决方案。

盖世点评:移远以全频天线布局,巩固其在高精度定位领域的全球竞争力。

密西根大学用GPS数据识别车道变换,助力自动驾驶安全

密西根大学研究团队开发出基于GPS数据的车道变换检测方法,无需高精地图或摄像头即可精确识别驾驶行为。该算法通过分析轨迹微小偏移来判断变道动作,显著提升精度。

图片来源:密西根大学

该方法已在真实驾驶数据中验证,可辅助驾驶行为分析、交通优化及自动驾驶系统预测。

盖世点评:GPS数据潜能被重新激活,为自动驾驶安全提供更低成本方案。

新能源

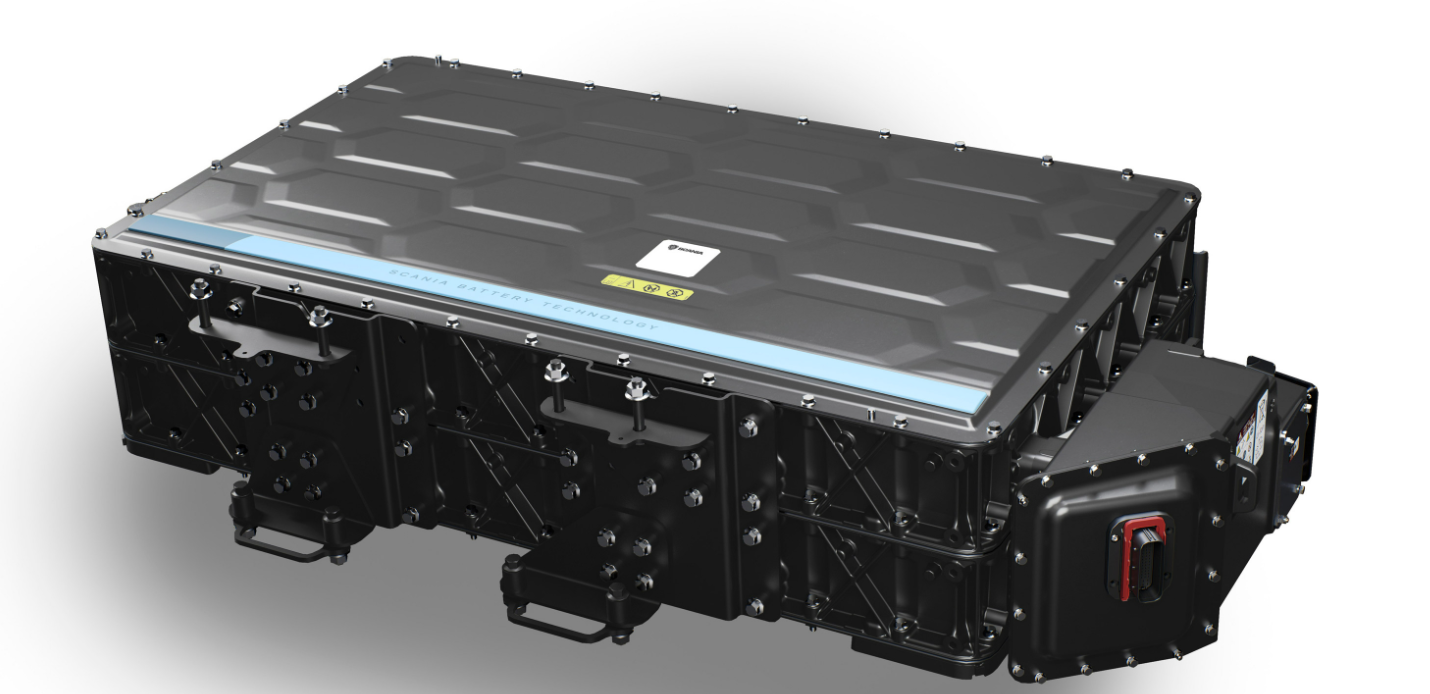

斯堪尼亚推出Super动力总成与PHEV选项,提升长途运输能效与灵活性

斯堪尼亚发布基于Super平台的新动力总成,包含高效内燃机与插电式混动(PHEV)版本,目标服务于长途客运与公交场景。新内燃机与变速箱组合可节油约8%,而PHEV可提供最高约80公里的纯电续航,便于进入零排放区域并显著降低运营排放与成本。

图片来源: 斯堪尼亚

该平台强调耐久性与维护便利性,设计目标为长寿命与高正常运行率,并支持地理围栏技术自动切换电动模式以适应不同路段法规。凭借多种驾驶模式與辅助制动及安全套件,斯堪尼亚旨在为运营商提供兼顾效率、合规与乘客体验的解决方案。

盖世点评:用多模式动力总成兼顾续航与排放,是现实运输业迈向低碳的务实路径。

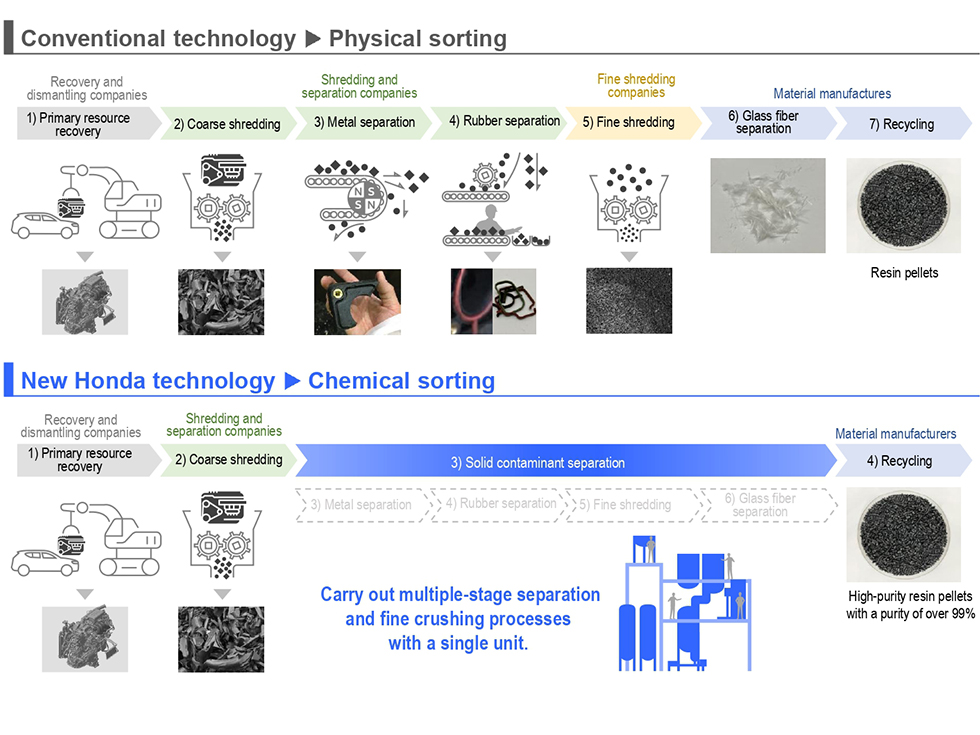

本田研发化学分选技术,提高报废汽车塑料的回收纯度与工业可行性

本田技术研究所在废旧汽车塑料回收上开发出化学分选工艺,通过溶解树脂并采用粗孔过滤与离心分离等步骤,能将固体污染物从废塑料中去除至99%以上,从而提取高纯度可再用树脂。公司计划在2026年建中试线并力争在2029年前实现商业化应用。

图片来源: 本田

该方法可应对废旧零部件中金属嵌件、橡胶和玻璃纤维等复杂污染物,提高回收覆盖率并减少工序维护需求。通过把高纯度回收树脂重新用于汽车材料,本田期望推动零部件闭环再利用,降低焚烧处理与二氧化碳排放,增强回收工艺在工业规模上的可持续性。

盖世点评:提升废塑料回收纯度的技术是实现汽车材料闭环利用的重要一环。

Melexis新增外部NTC输入功能,提升传感器性能

Melexis宣布为MLX91230与MLX91231智能IVT传感平台新增NTC电阻输入,可在原有结温读数基础上实现更精确的温度监测。这一升级进一步提升了系统的安全性与可靠性。

新功能符合ASIL C标准,适用于汽车电池、快充、配电模块及智能热熔断器等安全关键场景。产品现已量产,支持广泛的电池系统及储能应用。

盖世点评:精准热管理成为电池系统可靠运行的关键,Melexis在此领域持续深耕。

东京科学大学研发低温氢电池

东京科学大学团队研发出可在90°C工作的新型氢电池,利用氢负离子在固体电解质中移动,实现低温、高容量储氢。这一突破为氢动力汽车和清洁能源系统提供了更可行的储氢方案。

图片来源: 东京科学大学

新电池采用Ba-Ca-Na氢化物固体电解质,能在低温条件下实现7.6%质量比的氢气存储容量,并具备可逆循环性能。

盖世点评:低温储氢技术的突破将显著降低氢能汽车的成本与能耗门槛。

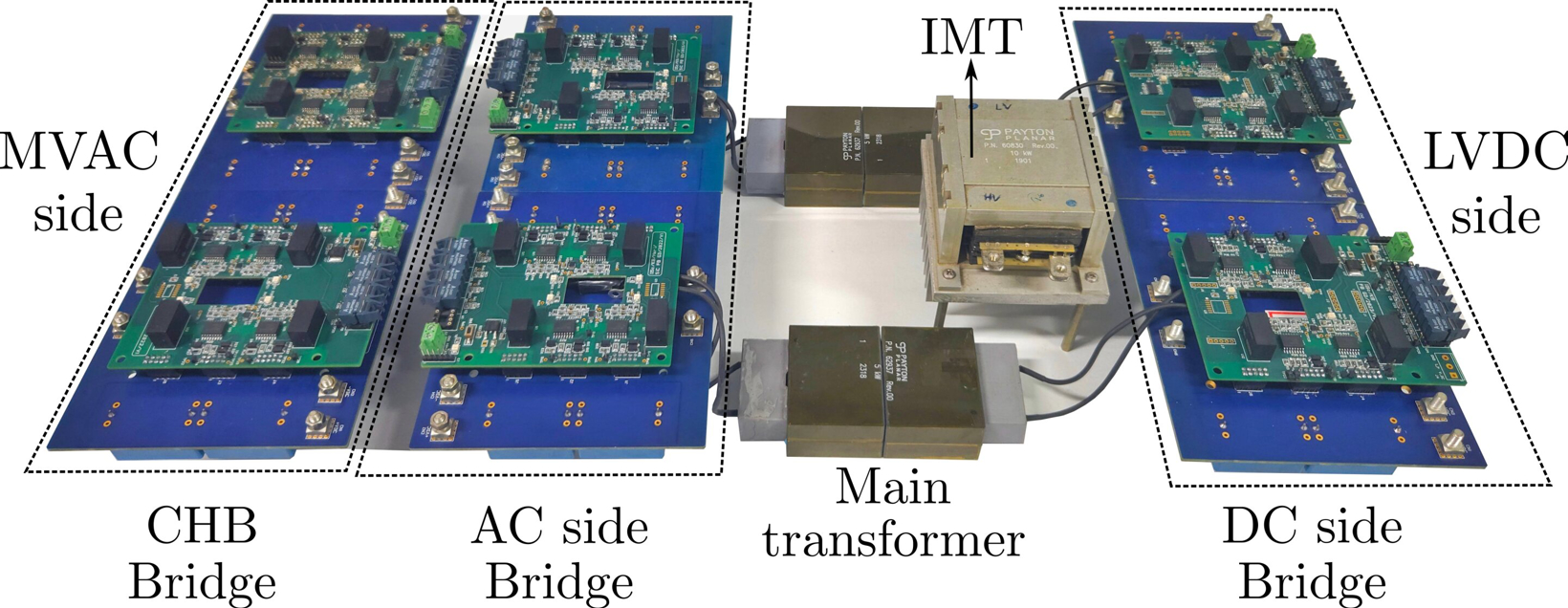

印度科学学院推出电网直连EV快速充电技术

印度科学学院与台达电子联合开发出新型多端口直流转换器,可直接接入中压电网,无需传统变压器,显著减少能量损耗。该技术适用于多车同时充电,效率较现有方案提升约5%。

图片来源: 印度科学学院

系统采用模块化设计,便于扩展至公共充电站、数据中心及轨道交通电源系统。

盖世点评:电网直连方案提升快充效率,有望成为未来主流架构。

威世推出Y1等级SMD陶瓷电容器

威世(Vishay)发布业界首款Y1等级表贴式陶瓷电容器,具备500VAC耐压和高绝缘强度,满足电动车逆变器及充电模块应用需求。

其结构紧凑、抗湿热性能优越,特别适合小型化高压系统使用,进一步提升整车可靠性。

盖世点评:车规级陶瓷电容助力高压系统更安全更轻量。

Nexperia推出超低导通损耗100V MOSFET

Nexperia发布新一代100V MOSFET,导通电阻低至0.99mΩ,符合AEC-Q101标准,支持48V电气系统。

其封装兼顾散热与功率密度,适用于OBC、BMS及电驱系统,满足电动化高效能需求。

盖世点评:高性能MOSFET为新能源汽车提供更强电控支撑。

Altair与Gordon Murray Group合作开展超轻量化平台开发,助力低排放高性能车辆

Altair宣布参与英国Gordon Murray Group主导的M-LightEn项目,采用其C123概念开发流程支持超轻量化、低碳排放的车体平台设计。C123通过快速协作的仿真与优化,帮助团队在早期设计阶段探索不同制造工艺、材料与车体架构间的权衡,从而在较短周期内得出可量产的轻量化解决方案。

该合作面向未来一系列高性能车辆,目标是开发单体壳结构以减少碳排放并实现量产可行性。项目由英国政府与创新机构支持,参与方包括高校与材料制造伙伴,意在把数字化概念开发与实际制造路线紧密衔接,以加速可持续汽车平台的落地。

盖世点评:把仿真优化提前到概念阶段,有助于在保证性能的同时实现结构轻量化与更短开发周期。

ABLIC推出S-57W1/W2双霍尔效应锁存器IC,适配空间受限的电机应用

ABLIC发布S-57W1/W2系列二维双霍尔效应锁存器IC,可在单芯片上检测两个方向的磁通密度,从而生成相位差信号用于高精度旋转检测。该器件具备业界高灵敏度(典型0.8 mT)、多种超薄封装形式,适合安装空间紧凑的薄型电机。

S-57W1/W2可直接用于检测电动车窗、天窗、电动尾门等部件的电机转速与方向,简化系统设计并提升跟踪高速旋转的响应能力。其短输出延迟和高灵敏度使其能在电气化趋势下满足越来越多电机位置与速度检测需求,从而支撑车内多部件的平稳与精准动作。

盖世点评:单芯片实现双向高灵敏检测,能显著简化电机定位系统设计并提高可靠性。

智能制造及新材料

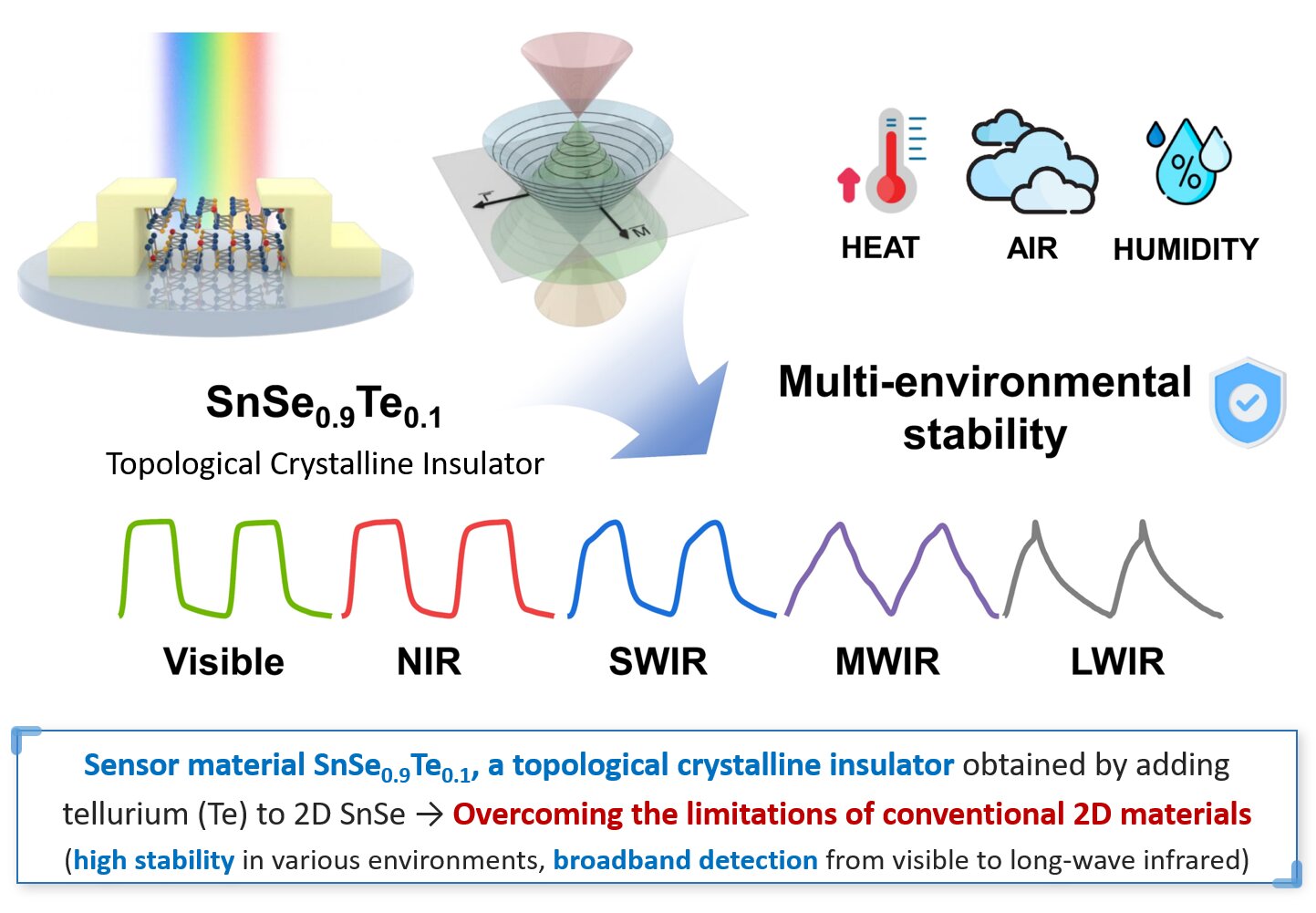

韩国研究团队开发出新一代宽带光电探测器材料

韩国KRICT与成均馆大学团队成功研发出一种新型宽带光电探测器材料,能同时感测从可见光到长波红外的全光谱范围,并在6英寸晶圆级基板上实现低成本合成。该材料在高温高湿环境下仍具稳定性,可取代多传感器系统。

图片来源: KRICT

这种基于拓扑晶体绝缘体的材料兼具高灵敏度与稳定性,能够在自动驾驶、安防、医疗及国防等领域实现一体化光谱探测。目前团队正推进8英寸晶圆规模化量产。

盖世点评:这项成果有望推动智能汽车和无人机等领域的传感集成化发展。

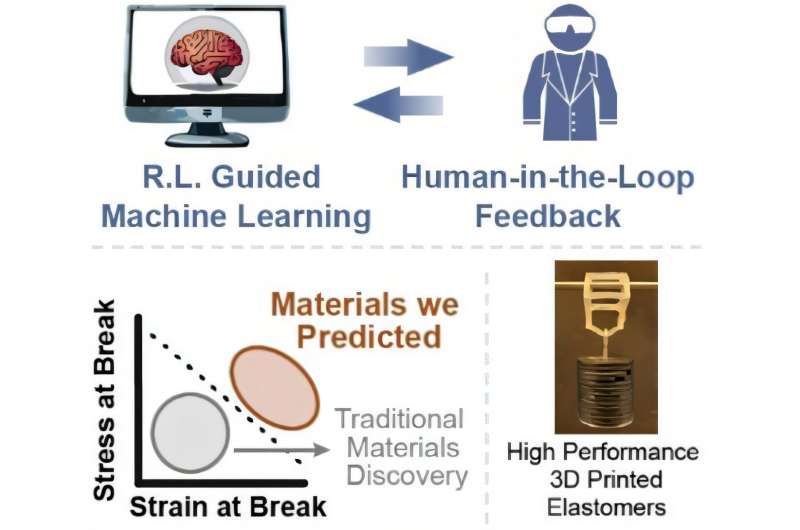

AI助力更快生产橡胶类聚合物材料

卡内基梅隆大学与北卡罗来纳大学研究团队联合开发了一种AI辅助聚合物研发方法,可显著加快橡胶类材料的设计与测试。研究者将AI预测与人类化学家经验结合,快速生成既坚固又柔韧的材料。

图片来源:期刊《应用化学国际版》

这一方法已成功应用于跑鞋、3D打印牙种植体和汽车零部件等方向。研究团队表示,AI可减少无效实验并节约研发成本。

盖世点评:AI正在重塑材料科学,加速汽车及工业用高分子材料的创新周期。

美国研究人员探索电化学升级改造聚合物废料

伊利诺伊大学研究团队开发出创新电化学工艺,能够将碳纤维复合材料生产中的副产物转化为可再利用的高性能聚合物。该方法通过电流调控分子结构,实现废料在分子层面的再生,为循环经济提供新方向。

相比传统焚烧或化学回收方式,新技术能耗更低、污染更小,所得材料具备更高机械强度和耐热性,可应用于交通、航空及风电设备。

盖世点评:电化学回收为复合材料的“再生利用”打开了新思路。

工程师们创造出与电极无关的电解质,以实现电气化未来

威斯康星大学团队开发了一种通用电解质,兼容不同电池组件如钠离子和锂离子系统,帮助离子高效移动,支持无阳极设计以提升能量密度和成本效益。该电解质通过分子控制实现与多种材料的兼容性。

新成果有望提高能量密度、降低生产复杂度,并支持多种储能设备设计,推动下一代电化学储能技术发展。

盖世点评:通用电解质让电池设计更灵活,为新体系奠定基础。

韩国能源研究所开发新技术,将工业石墨废料转化为电池负极材料

韩国能源研究所研发出可将工业石墨副产品提炼为高纯度锂离子电池负极材料的新工艺,显著降低了制造成本与环境风险。该方法通过超声处理和热迁移技术去除杂质,并利用碳涂层提升结构稳定性与电化学性能。

实验表明,该石墨阳极性能接近商用品质,循环200次后,容量保持率达98%,且生产成本较传统方法降低约60%。研究团队计划进一步优化工艺,减少热处理与酸处理步骤。

盖世点评:这项技术兼顾环保与成本,或将重塑锂电材料循环体系。

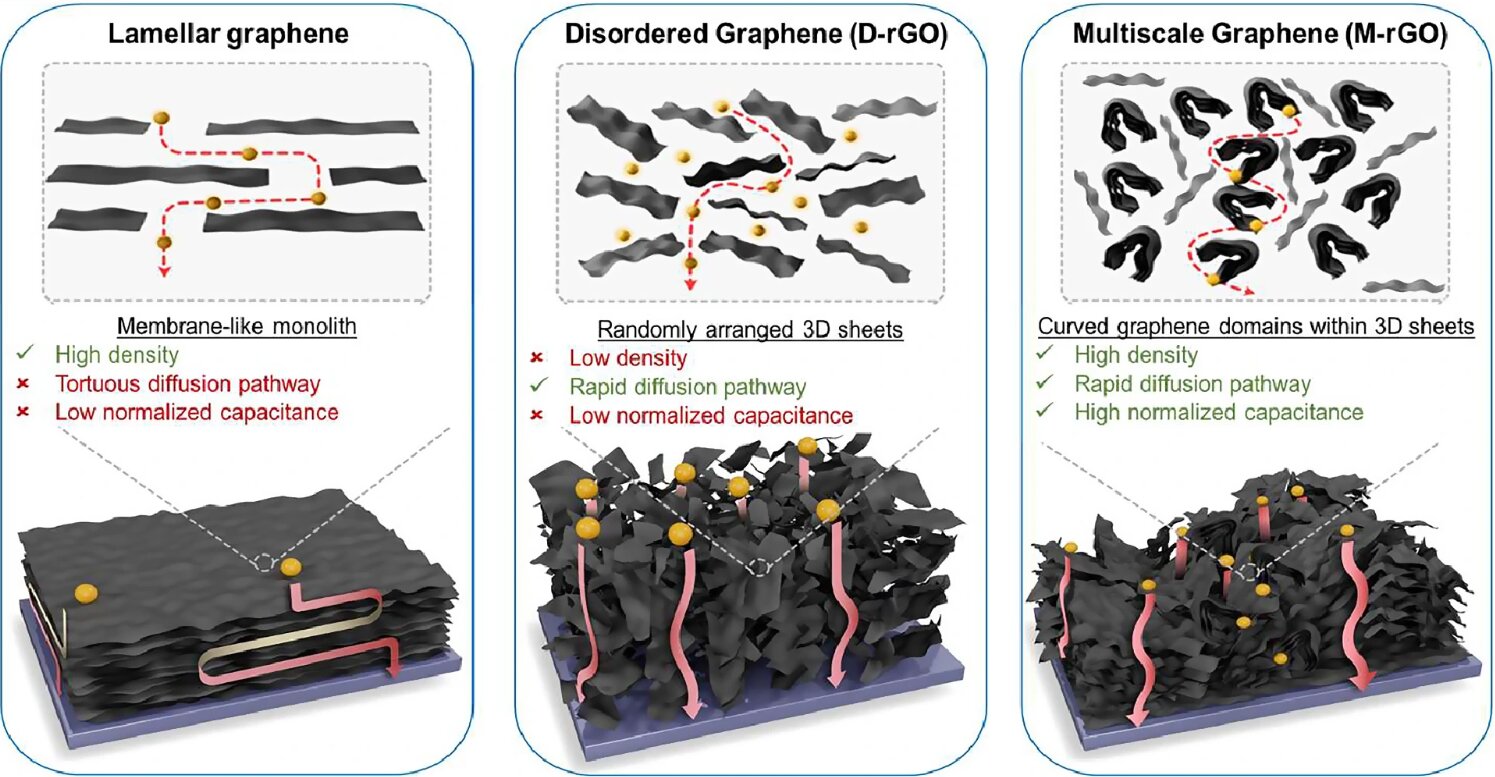

莫纳什大学开发多尺度还原氧化石墨烯,显著提升超级电容器能量与功率密度

莫纳什大学团队提出一种名为M-rGO的新型碳基材料,通过快速热处理生成弯曲路径结构,从而释放更大表面积,使超级电容器兼具高能量密度与高功率输出。研究成果在软包器件中表现优异,显示出接近电池级的能量密度与出色的快速充放电能力。

图片来源: 期刊《Nature Communications》

该材料工艺可扩展并利用本地原料进行生产,团队与产业化主体合作推进商业化。M-rGO在储能、快速能量释放场景(如电动交通瞬时功率补偿、电网调峰)以及消费电子领域都具备应用潜力,帮助缩短充电时间同时维持长循环寿命。

盖世点评:兼顾能量与功率的碳材料进展,为更快、更耐用的储能设备带来实际希望。

AI及跨界技术

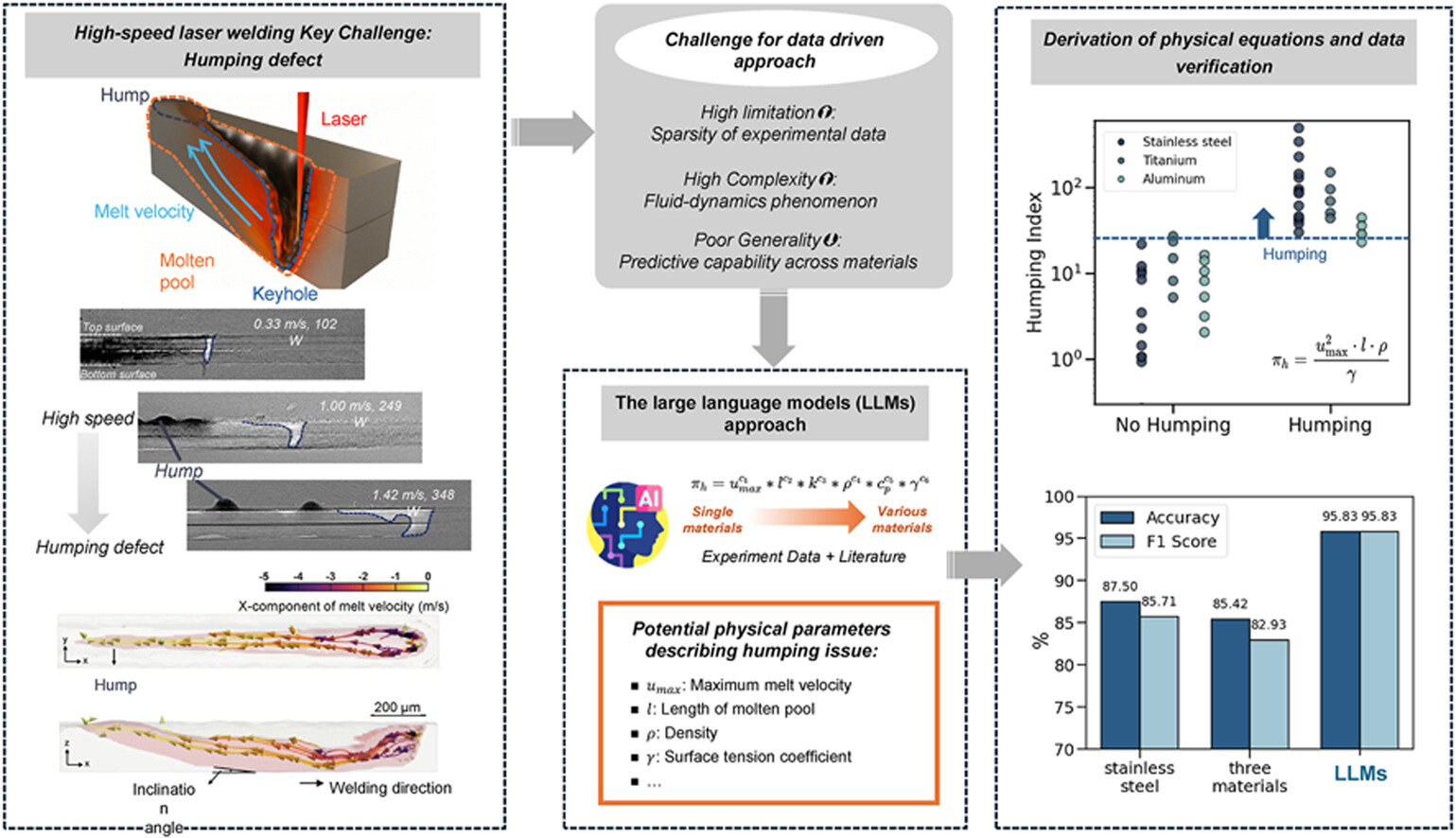

Penn State开发AI系统,解释激光焊接缺陷

宾夕法尼亚州立大学研究团队开发了LLM驱动的AI框架,能通过少量实验数据与文献分析生成方程式,解释高速激光焊接中常见的“驼峰”缺陷。

图片来源: 期刊《the International Journal of Machine Tools and Manufacture》

该方法显著减少了实验时间与成本,并可推广至增材制造等领域,助力焊接精度提升。

盖世点评:大模型正成为制造业知识提炼与工艺优化的强大工具。

工程师研发新型AI框架,改进复杂系统控制

佛罗里达大西洋大学研究人员提出基于强化学习的分层AI框架,可在多层决策系统中高效分配资源与指令,应用场景涵盖智能电网、交通与自动驾驶。

该模型利用事件触发机制减少计算负担,保持系统稳定并提高能效。

盖世点评:分层AI决策结构或将成为未来智慧交通与城市系统的基础架构。

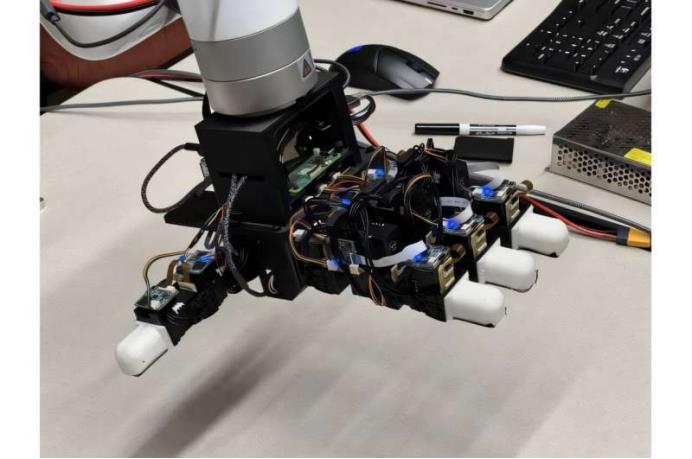

南加州大学研发出MOTIF机械手,突破传统机器人手局限

南加州大学研究团队开发出MOTIF机械手,具备类人感知能力,可通过温度与力觉传感器感知并响应环境变化,显著提升机器人操作灵敏度与安全性。该机械手能够在工厂、烹饪、焊接等多场景中应用,通过多模态设计实现精准的力度控制与热感识别。

图片来源:南加州大学维特比学院

其掌心内置红外摄像机,可在无需接触的情况下探测温度;同时具备惯性测量单元,实现对物体重量的判断。团队计划开源设计,推动机器人感知平台的进一步创新。

盖世点评:MOTIF机械手让机器人更接近“人类手”的自然感知,迈出智能制造新一步。

国际团队研发物理神经网络,用光实现高效AI训练

米兰理工大学等多所机构合作开发基于光子芯片的物理神经网络,利用光干涉机制执行计算,大幅降低能耗并加快训练速度。

这一突破将推动更可持续的AI发展,并为自动驾驶和边缘智能设备提供低功耗实时计算能力。

盖世点评:光子神经网络展示AI算力新路径,开启可持续智能计算时代。

密歇根大学开发LEGO-H框架,使人形机器人能自主穿越崎岖地形

密歇根大学研究团队以LEGO-H人工智能框架训练人形机器人,实现视觉感知、决策和运动规划的一体化,使机器人能在陌生崎岖路段自主行走、跳跃或跨步并在跌倒后恢复平衡。研究以仿真训练为主,显示该方法能让机器人在复杂地形下表现出接近或优于依赖完美先验信息的传统策略。

该框架将导航和动作控制整合为单一学习策略,降低对预先地图与人工指导的依赖。团队后续将把这些策略应用于真实实体机器人,目标是推动机器人在搜救、野外勘测等需要具身智能的实际场景中发挥作用。

盖世点评:把“看”和“动”合为一体的学习方式,让机器人在现实地形中更自如。

欢欢@盖世汽车供应链

欢欢@盖世汽车供应链

悠悠@盖世汽车

悠悠@盖世汽车

豆豆@盖世汽车

豆豆@盖世汽车