晓莺说:OBC——新能源汽车的能源枢纽

根据国际能源署《全球电动汽车展望2025》报告,2024年全球电动汽车销量达1700万辆,首次占全球汽车市场20%以上;2025年全球电动车销量预计将突破2000万辆,占新车总销量超过四分之一。

与此同时,补能体系的发展也是如火如荼,充电桩如同雨后春笋般遍布各大小城市角落,而车载充电机——OBC(On-Board Charger)作为每一次充电的核心枢纽,正以 “幕后英雄” 的姿态,悄然掌控着电动汽车的动力命脉。它既要精准控制电流的每一次转换;又要根据电池状态动态调整充电策略。这个手掌大小的装置,承载着新能源出行的核心开关,也在重塑我们对未来交通的想象。

本期《晓莺说》,我们将深入探讨OBC的品类矩阵,产业发展轨迹,技术创新与行业竞争格局。

250亿美元蓝海

OBC,即On-Board Charger,中文名为车载充电机,是新能源汽车,包括纯电动汽车(BEV)与插电式混合动力汽车(PHEV)上的关键部件。其核心职责是将外部输入的交流电,如常见的220V市电或者三相交流电,借助高频开关电源技术,转化为适配车辆动力电池的高压直流电,从而为动力电池充电。

举例来说,当车主在家中使用交流充电桩给车辆充电时,OBC便开始工作,将220V的交流电逐步转化为动力电池可接受的直流电,保障电池电量的补充。

同时,OBC还肩负着多项安全保护任务。它具备过压保护功能,当输入电压超过设定的安全阈值时,OBC会迅速采取措施,防止过高电压对电池造成损害;欠压保护则在电压过低时,避免电池因充电不足而受损;过流保护能够在电流过大时切断电路,防止线路过热引发安全隐患;欠流保护同样重要,确保充电电流维持在合适范围,保障充电的稳定与高效。

以过流保护为例,若充电过程中电流突然异常增大,OBC能在极短时间内切断电路,避免因电流过大烧毁电池或其他电路元件。

从工作流程来看,OBC的工作大致可分为多个环节。

OBC内部主要由主回路、控制电路和线束及标准件组成。主回路包括EMI滤波电路、AC-DC转换器、PFC功率因数校准电路和LLC模块。控制电路通过传感器、ECU和IGBT驱动等完成信号接收与充电控制。线束及标准件用于连接主电路和控制电路,固定元器件及电路板。

当交流电输入OBC后,首先会经过EMI(电磁干扰)滤波电路,这一电路如同一个“过滤器”,将交流电中混杂的电磁干扰信号去除,防止这些干扰对车辆其他电子设备产生不良影响。接着,电流进入PFC(功率因数校正)电路,此电路的作用是将输入的交流电进行升压处理,通常会将电压提升至310V左右,同时校正功率因数,提高电能的利用效率。经过PFC电路处理后的直流电,会进入LLC谐振变换电路,在这里进行二次升压,将电压进一步提升至符合动力电池充电需求的高压直流电,最终输出给动力电池进行充电。

依据不同的标准,OBC可进行多种分类。

按电能流向,可分为单向OBC与双向OBC。

单向OBC,电能仅能从电网流向电池,只能用于车辆从电网获取电能进行充电,其结构相对简单,成本也较低,在一些对成本较为敏感的经济型电动车上应用广泛。

双向OBC则具备电能双向流动的能力,不仅可以从电网获取电能为电池充电,还能实现电池向电网反向送电,即车辆到电网(V2G)技术,以及车辆对外供电(V2L)功能。例如,当车辆配备双向OBC时,在停电的情况下,车辆可作为一个移动电源,为家庭供电,实现应急照明、电器运转等功能。

按集成形式,OBC又可分为独立式OBC与集成式OBC。

独立式OBC作为一个单独的模块,独立安装在车辆内,与其他组件相互独立工作。集成式OBC 则是将OBC与其他高电压、大功率模块进行整合,常见的有OBC与DC/DC变换器的二合一集成,通过将这两个功能模块集成在一起,减少了车辆内部的布线复杂度,降低了整体重量与体积,同时也在一定程度上降低了成本。

还有更为复杂的多合一集成,如将OBC与电机、电控、减速器、DC/DC、BMS 等多个部件集成在一起,进一步提升了系统的集成度与紧凑性,优化了车辆的空间布局与整体性能。

根据市场调研机构 Canalys 预测,2030年全球新能源汽车销量将达到4700万辆。随着新能源汽车销量的持续增长,OBC作为新能源汽车的标配组件,其市场需求也将不断增加,预计到2030年,OBC市场将达到250亿美元。

技术路径跃迁

1、技术萌芽阶段:2000年-2015年

在新能源汽车发展的早期阶段,OBC的技术相对简单,功能也较为单一。最初的OBC主要以实现基本的充电功能为主,其充电效率较低,功率也较小。

与此同时,早期的一些纯电动汽车,所配备的OBC功率仅为3-6kW,充电时间较长,充满一次电可能需要数小时甚至十几小时。这主要是由于当时的电力电子技术发展水平有限,所采用的功率器件性能不高,导致OBC在电能转换效率和功率密度方面表现不佳。

《2024全球电动汽车充换电产业发展报告》数据显示,2015年上市的宝马i3纯电动版车型,其车载充电机(OBC)功率为3.7kW。对于该车搭载的22kWh电池,使用常规220V电源充电,充满需约6小时。当时的功率器件技术限制使得OBC在高频开关损耗和散热管理方面存在瓶颈,导致其功率密度和转换效率难以提升。

在结构设计上,早期的OBC也较为粗糙,体积和重量较大。这不仅占据了车辆内部大量的空间,还增加了车辆的整体重量,对车辆的续航里程产生了不利影响。而且,早期OBC的可靠性也较低,在充电过程中容易出现故障,影响车辆的正常使用。这些问题在很大程度上限制了新能源汽车的推广与普及,使得新能源汽车在市场上的接受度不高。

正是由于技术和性能的限制,在早期阶段,OBC应用范围相对较窄,主要集中在一些对续航里程和充电速度要求不高的小型电动汽车和特定领域的车辆上,如城市内的短途通勤车辆、景区的观光车等。这些车辆的使用场景较为单一,行驶里程较短,对充电时间的要求相对较低,早期的OBC基本能够满足其需求。

2、技术快速发展与突破阶段:2015年-2020年

进入快速发展时期,OBC充电功率和效率都在逐步提升,并出现集成化趋势。与此同时,双向充电技术开始发展。

充电功率从早期的3.3kW逐步发展到6.6kW、11kW等更高功率,满足用户对快速充电的需求。同时,转换效率不断提升,通过优化电路设计和控制算法,减少能量损耗,提高充电效率,降低充电过程中的发热量。

这时的OBC能够满足消费者在日常使用中的基本充电需求。例如,一些家庭用户在夜间使用交流充电桩为车辆充电,经过性能提升后的OBC能够在数小时内将电池充满,不影响第二天的正常使用。

并且不少厂商开始将OBC与其他车载电源设备(如DC/DC转换器、PDU等)进行集成,减小体积和重量,提高功率密度,降低成本,便于整车布局。其中,弗迪动力首款集成化纯电二合一总成在2010年便已面世,并在2018年成为全球首款实现量产及应用的驱动三合高压三合一产品。

更加值得一提的是,在这一时期,双向OBC技术逐渐兴起,这一技术不仅能将电网的交流电转换为直流电给动力电池充电,还能将动力电池的直流电转换为交流电回馈到电网或为其他设备供电。

在当时,市场上参与竞争的企业主要分为三类:一是传统的充电设备制造商,如ABB、施耐德电气等,他们凭借在充电设备领域的经验和技术优势,在双向车载充电机市场占据了一定的份额;二是电动汽车制造商,如特斯拉、比亚迪等,他们通常将双向充电技术集成到自身电动汽车中,形成独特的竞争优势;三是新兴的初创企业,他们专注于技术创新,通过研发高效率、低成本的解决方案来争夺市场份额。

在全球范围内,特斯拉在双向车载充电机领域具有显著的市场影响力。特斯拉的Powerwal1系统和 V3 超充站都集成了双向充电功能,这一创新不仅提升了充电体验,还为电网的智能化管理提供了新的可能。特斯拉的这种垂直整合模式,使得其在市场上拥有独特的竞争优势。

此外,比亚迪双向逆变式充放电技术革新了当时现有的各类外置式充电设备,直接集成于电机控制器,充电投资几乎为零,并且满足各地电工标准,单相、双相、三相交流电均可为车充电。

双向OBC的出现,使得新能源汽车具备了车辆到电网(V2G)和车辆对外供电(V2L)等新功能。

早在2015年,比亚迪推出的秦和唐车型中,就已经标配了3.3kW交流外放电功能。自此以后这项技术几乎成为了比亚迪全系新能源车的标配,包括后来的腾势、汉、海豹等都无一例外全系满足。

目前,比亚迪已在全国包括北京、上海、广东等多个地区开展了V2G技术的试点项目。同时,在部分试点城市,唐EV车主已参与V2G项目,通过电网波谷时段充电、波峰时段反向送电,实现电能收益与电网调峰双赢。

进化加速度

3、技术成熟期与市场突破阶段:2020年至今

现如今,OBC技术还在继续迭代升级。

首先,OBC设计继续向更高功率发展,主流功率等级包括11kW、22kW。

这其中功率器件的更新发挥了很大的作用,从最初使用的普通晶闸管、IGBT(绝缘栅双极型晶体管),逐渐发展到采用性能更为优异的SiC(碳化硅)、GaN(氮化镓)功率器件。

以SiC功率器件为例,根据Yole Group发布的《2023年车载充电器 (OBC) 与车载电源系统 (Power Electronics)》报告,采用SiC器件的OBC效率相比传统IGBT方案可提升至98.5%以上。

特斯拉Model 3搭载的11kW OBC便是典型案例,通过SiC MOSFET 模块的应用,在保持6.5L紧凑体积的同时,实现了功率密度较前代提升3倍的突破,验证了SiC 技术在小体积高功率输出上的显著优势。

特斯拉Model 3;图源:特斯拉

其次,部分OBC开始与无线充电技术相结合,可以实现无线充电功能。

美国无线充电技术公司WiTricity调查发现,电动车具有无线充电功能的情况下,消费者对其的购买意向从35%提高到59%。因此,各大车企并不排斥引入无线充电技术。

早在2014年,丰田就曾开发无线充电系统,将插电混动和纯电车停放在位于地面的线圈上即可进行充电。本田在2019年发布了Wireless Vehicle-to-Grid无线充电技术,该技术可通过无线方式连接电动汽车、插电式混合动力汽车等的电力系统。

2018年,上汽荣威Marvel X成为世界上第一款搭载无线充电系统的纯电动量产车型。同年7月,宝马推出具备无线充电功能的的量产车型530Le插电混动车,系统充电功率为3.2kW,系统效率85%,可在3.5小时内完成9.4kWh的充电。

2020年,一汽红旗推出支持无线充电技术的红旗E-HS9,车辆在驶入特定的无线充电站后,无需插线即可充电;上汽智己也宣布,公司将推出装备功率11KW无线充电的量产车型,结合自主泊车功能,实现无感补能。此外,长城汽车、北汽新能源也规划了量产的无线充电车型项目。

据不完全了解,在2020年前后,国外小批量装车的有宝马和迈凯伦;同时大众、FCA、奥迪、迈凯伦等多家主机厂开始进行相关产品预研和量产开发。宝马的530e在北京、成都等地还投入了一部车辆商业运营。特斯拉在2023年投资者日后发布的简报中,展示了一张Model S使用无线充电板充电的图片,显示其对于无线补能解决方案的关注。

再次,随着新能源汽车高电压平台(如800V)的发展,OBC技术也在不断适应高电压的要求,提高耐压等级和安全性,满足高电压平台的充电需求。

比如,基于800V高压平台打造的长安启源E07搭载的OBC采用了氮化镓(GaN)功率IC。官方数据显示,该OBC体积功率密度达到6kW/L,充电效率和供电效率高达96%。

从次,OBC拓扑结构也在不断优化。早期的OBC多采用简单的单级拓扑结构,这种结构虽然简单,但在电能转换效率和功率因数校正方面存在一定的局限性。后来逐渐发展出了两级甚至多级拓扑结构,如常见的PFC + LLC两级拓扑结构。据悉,比亚迪汉EV搭载的OBC采用的PFC+LLC两级拓扑结构,这种两级拓扑结构极大地提升了OBC的性能,使得充电效率和稳定性都得到了显著改善。

图源:比亚迪微博

从产品集成度来看,行业趋势是向更高集成度的方向发展,包括OBC与DCDC、PDU等车载电源的集成,以及电机、电控、减速器等多合一电驱系统的集成。其中,弗迪动力作为电驱+车载电源集成的佼佼者,其集成了OBC的八合一电驱总成在市场上占有一定的份额。同时,长安新能源、华为数字能源等众多企业也在积极推动集成OBC的多合一电驱总成的发展。

在能源管理维度,随着可再生能源普及,OBC将集成太阳能充电和储能功能,实现能源多元化利用。智能充电管理软件会被集成,根据电池状态、电价波谷等优化充电时间和功率,减少电网压力,提升能源利用效率 。

这一演进轨迹不仅反映了技术迭代的速度,更映射出汽车产业从单纯交通工具向能源枢纽转变的战略升级。

本土力量占据C位

OBC产业的欣欣向荣与电动汽车的快速发展密切相关。在这一紧密相连的产业生态里,放眼全球OBC市场,中国本土力量占据着绝对主导地位。

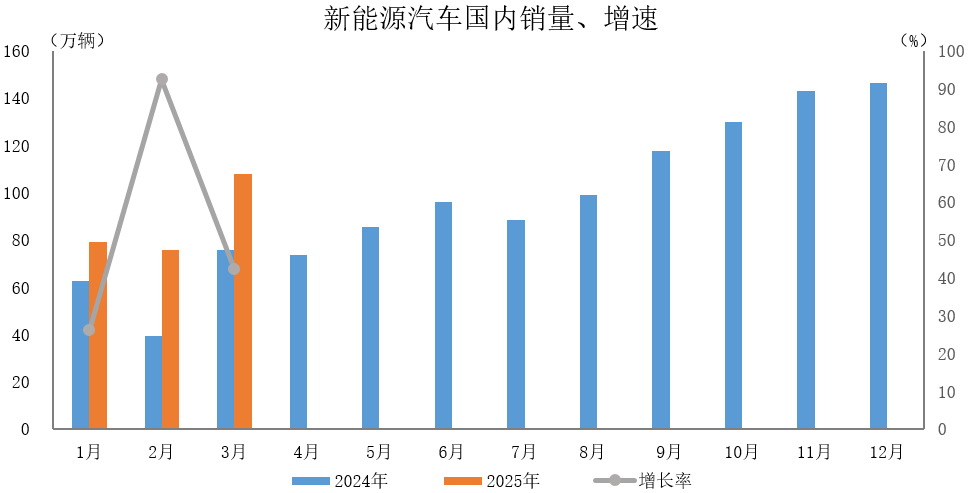

从市场规模来看,中国已然是全球最大的新能源汽车市场。近年来,中国新能源汽车市场呈现出爆发式增长态势。中国汽车工业协会数据显示,2024年,中国新能源汽车产量为1288.8万辆,销量达到 1286.6万辆万辆,同比分别增长34.4%和35.5%。最新数据显示,2025年1-3月,新能源汽车产销分别完成318.2万辆和307.5万辆,同比分别增长50.4%和47.1%。渗透率跃升至 41.2%。

图源:中国汽车工业协会

中国新能源乘用车的增速显著高于世界平均增长速度,成为推动全球新能源汽车增长的主力,全球占比也在逐步提升。2022年中国新能源乘用车全球占比超过63%;2023年达到64%;2024年1~12月继续保持着70.4%的份额,其中四季度的全球占比更是达到75%。

庞大的市场规模与强劲的增长态势,为本土OBC企业的发展提供了肥沃土壤。众多本土新能源车企的崛起,更是带动了本土OBC产业链的完善与壮大,使其在国内市场拥有强大的竞争力与市场份额。

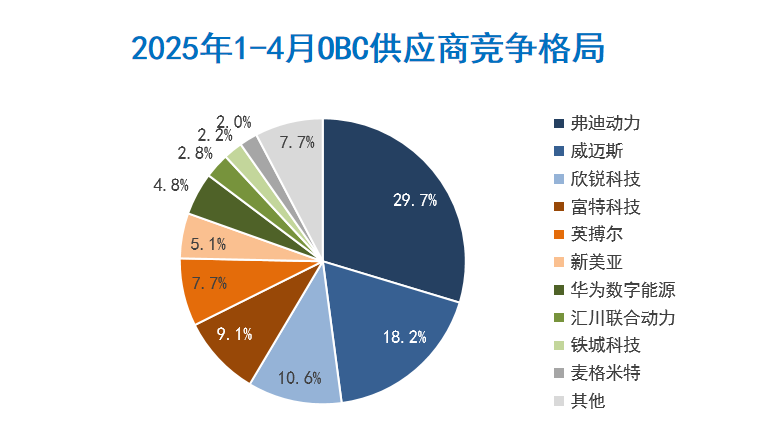

以比亚迪为例,其不仅在新能源汽车整车销售上表现卓越,在OBC领域也占据领先地位,根据盖世汽车研究院数据,2025年1-4月,比亚迪弗迪动力占据近30%的OBC市场份额。

而盖世汽车研究院统计发现,2025年1-4月,占据较大市场份额的OBC供应商大多来自中国,包括弗迪动力、威迈斯、欣锐科技、富特科技、英博尔、华为数字能源,汇川联合动力、铁城科技、麦格米特等本土供应商,占据了87.1%的市场份额,属于绝对主导地位。

前十榜单中只有一家来自美国的供应商——新美亚,占据5.1%的市场份额。新美亚是特斯拉重要的的供应商之一,主要为其提供OBC等零部件,特斯拉的多款车型都使用了新美亚的产品。

图源:盖世汽车研究院报告

随着国内本土新能源车企不断崛起,它们对供应链的本土化有着强烈需求,期望通过与本土OBC供应商合作,降低供应链风险,提高响应速度。

在市场供应格局方面,OBC厂商主要分为两类,主机厂自研和外供厂商。其中,主机厂如比亚迪和特斯拉采用供应链垂直一体化满足自产自用;而外供厂商如威迈斯、英搏尔、欣锐科技、富特科技专注于车载电源产品开发,具备技术优势和丰富的行业经验。

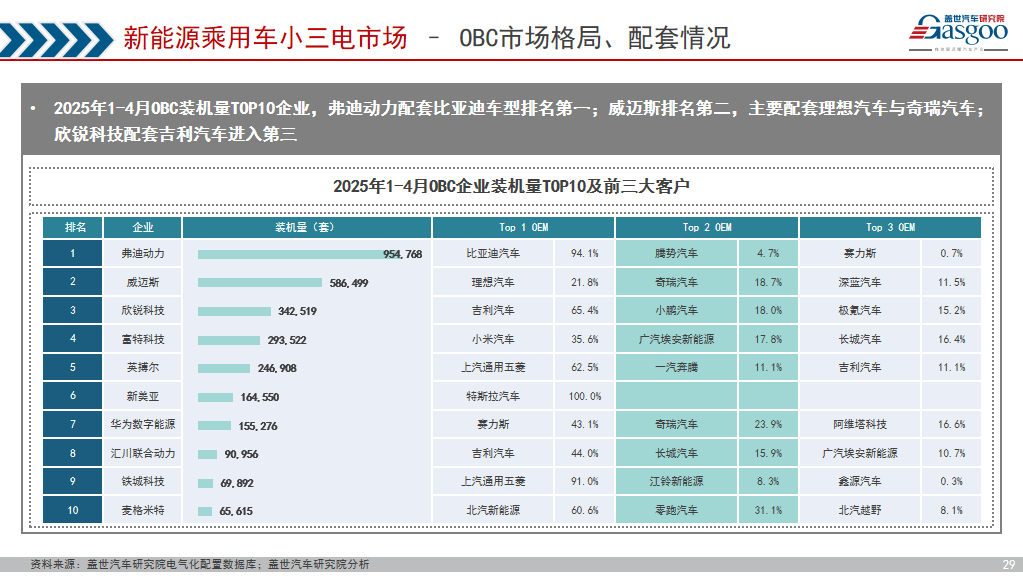

图源:盖世汽车研究院报告

根据盖世汽车研究院统计数据,今年1-4月,弗迪动力以约95.48万套的成绩位列强势位列OBC装机量TOP 10首位,其前三位主机厂客户为:比亚迪汽车,占比94.%;比亚迪腾势品牌,占比4.7%;赛力斯,占比0.7%。

比亚迪作为国内新能源汽车领军企业,其在OBC技术研发方面投入巨大。弗迪动力有限公司,源自比亚迪集团旗下的第十四事业部及第十七事业部,从2003年起便深耕于汽车动力总成及新能源技术的研发与应用。2019年,该公司以独立法人身份挂牌运营,成为比亚迪的全资控股子公司,并囊括了“电机、电控、电源、发动机、变速器、车桥”等核心技术。

在弗迪动力的加持下,比亚迪的OBC采用了先进的碳化硅技术,成功自主研发并量产了高性能碳化硅功率模块,成为国内首批自主研发并量产应用SiC器件的半导体公司。比亚迪是国内首家大批量应用SiC模块的企业,其技术创新提升了性能和市场地位。通过自主研发的SiC模块,比亚迪不仅提升了系统效率,还在性能和成本效益方面获得了显著提升。

同时,比亚迪通过产业链的垂直整合,实现了OBC的自产自销,有效降低了成本,增强了产品竞争力。

图源:盖世汽车配套企业库

特斯拉同样通过自主研发与生产的车载电源等关键部件,构建了独特的垂直一体化供应链。在2018年,特斯拉更是以Model 3为先锋,率先应用碳化硅SiC技术,从而推动了第三代半导体在新能源汽车领域的迅猛发展。

外供市场份额占65%

但值得注意的是,目前OBC市场格局中,外供厂商占据了较大份额。同期内,主机厂之外的市场份额几乎全部被外供厂商们垄断瓜分,它们共同占据了近65.1%的市场份额。

今年1-4月,威迈斯OBC装机量约58.65万套,位列第二。其前三位主机厂客户为:理想汽车,占比21.8%;奇瑞汽车,占比18.7%;深蓝汽车,占比11.5%。

威迈斯是国内OBC领域的佼佼者。自2013年起,威迈斯逐渐将业务重心转向新能源汽车车载电源的研发与生产。到2017年,该公司已成功实现车载电源集成产品的量产,成为行业内较早将车载充电机、车载DC/DC变换器及其它相关部件进行一体化的领先企业。

图源:威迈斯官网

排名第三的欣锐科技OBC装机量约为34.25万套,其前三位主机厂客户为:吉利汽车,占比65.4%;小鹏汽车,占比18%;极氪汽车,占比15.2%。

欣锐科技同样在OBC领域深耕多年,专注于OBC、车载DC/DC转换器、CDU系统集成(二合一/三合一)以及燃料电池汽车DCF的研发与生产。其研发的OBC产品在技术上具有独特优势,且其提供的解决方案中,核心部件均采用先进的SiC技术。

据了解,欣锐科技是全球最早将碳化硅器件应用于汽车领域的企业之一,该公司曾与合作伙伴开发出了全球首台应用碳化硅器件转换效率高达96%的车载电源,并成功应用在了车载DC-DC上。之后,欣锐科技又开发出了碳化硅双向OBC产品,其开发的碳化硅双向OBC产品已累计出货量超过百万件。

图源:欣锐科技官网截图

排名第四的富特科技OBC装机量约为29.35万套,其前三位主机厂客户为:小米汽车,占比35.6%;广汽埃安新能源,占比17.8%;长城汽车,占比16.4%。

富特科技同样是国内新能源汽车领域的重要供应商,其客户群体涵盖雷诺日产联盟、LG(为通用配套)、ICS(大众合资)、长城、广汽、蔚来、小鹏、小米等众多国内外知名汽车制造企业。同时,该公司也得到了广汽资本、蔚来资本、安吉产投、小米长江产业基金等知名企业政府的战略投资,为其未来发展注入了强大动力。

图源:富特科技官网截图

英搏尔OBC装机量约为24.69万套,位列第五。其前三位主机厂客户为:上汽通用五菱,占比62.5%;一汽奔腾,占比11.1%;吉利汽车,占比11.1%。

英博尔长期专注于新能源汽车动力总成、电源总成以及驱动电机、电机控制器、车载充电机OBC、DC-DC转换器等核心零部件的研发与生产。其电源侧总成产品,涵盖DC/DC、PDU和OBC,正逐步实现从三合一到六合一的集成性提升,得益于创新的“集成芯”技术,这些产品不仅高效能、轻量化,更在成本控制上展现出显著优势。

图源:英博尔官网截图

专为特斯拉提供配套OBC产品的新美亚,在今年1-4月的OBC装机量约为16.46万套,位列第六,该公司OBC产品100%供应特斯拉汽车。新美亚是一家在美国纳斯达克上市的电子制造服务公司,其为OBC技术与特斯拉的整车设计和性能要求高度匹配,以满足特斯拉电动汽车的充电需求和相关技术标准。

图源:新美亚官网截图

华为数字能源OBC装机量约为15.53万套;位列第七。其前三位主机厂客户为:赛力斯,占比43.1%;奇瑞汽车,占比23.9%;阿维塔科技,占比16.6%。

华为数字能源的OBC(车载充电机)业务是其在新能源汽车领域的重要布局之一。该公司布局的相关产品有:7kW二合一车载充电系统、7kW三合一车载充电系统和11kW三合一车载充电系统(高压版)等。

图源:华为数字能源官网截图

排名第八的是汇川联合动力,OBC装机量约为9.1万套,其前三位主机厂客户为:吉利汽车,占比44%;长城汽车,占比15.9%;广汽埃安新能源,占比10.7%。

汇川联合动力在OBC业务方面也有诸多产品和技术优势,相关产品包括6.6 kW GaN车载二合一电源、第三代三合一电源、PC36 11kW 三合一电源等。

可以预见的是,未来OBC会继续朝着大功率、双向充放电、智能化与集成化方向迈进。充电功率将大幅提升,显著缩短充电时长。双向充功能可实现车与电网等的能量交互,提升能源利用率。智能化使其能依据电网、电池状态智能调控充电。集成化则将多种功能模块融合,减少空间占用、降低成本。

与此同时,充电设备也会不断革新,超充布局加速,“光储充”一体站增多,乡镇社区覆盖率提高,油电一体站大规模上线,围绕电动汽车的储能及车网互动应用探索也将愈发丰富。

从能源生态视角来看,OBC将深度融入能源网络。一方面,它会与可再生能源结合,助力绿色能源的高效利用;另一方面,与无线充电等新技术融合,带来更便捷的充电方式。

未来,OBC将从单纯的充电设备,逐步重构为能源生态的关键枢纽,在提升充电性能的同时,促进整个能源体系的变革与升级。

欢欢@盖世汽车供应链

欢欢@盖世汽车供应链

悠悠@盖世汽车

悠悠@盖世汽车

豆豆@盖世汽车

豆豆@盖世汽车