合资翻盘,还有机会?

根据乘联会相关信息,2024年,乘用车累计销量2756.3万,增长5.8%,其中,中国品牌乘用车全年累计销量1797.0万辆,增长23.1%,占比爬升至65.2%,同比上升了9.2个百分比,反观合资品牌这边,全年销量只有959.3万辆,跌至1000万以下。从销量占比来看,合资品牌和中国品牌接近于三七分成。

而在2020年,这一数据截然相反,彼时,中国品牌乘用车市场占有率仅为38.4%,合资品牌占去了61.6%,短短四年间,两者市占格局形成了对调。

数据来源:乘联会

合资车企,来到苦难时刻

在上述所列出的8家主流合资车企中,只有一汽丰田2024年销量同比出现微增0.02%,其他7家均出现了不同程度的下滑,其中同比下滑超20%的就有四家,上汽通用2024年销量同比下滑甚至超出了一半以上。

2025年以来,合资车企销量情况基本上延续2024年的下滑趋势,其中,1月份下滑更为显著。但丰田系整体情况较为乐观,除开广汽丰田2月份出现了逆增长之外,其他均实现了正向增长。

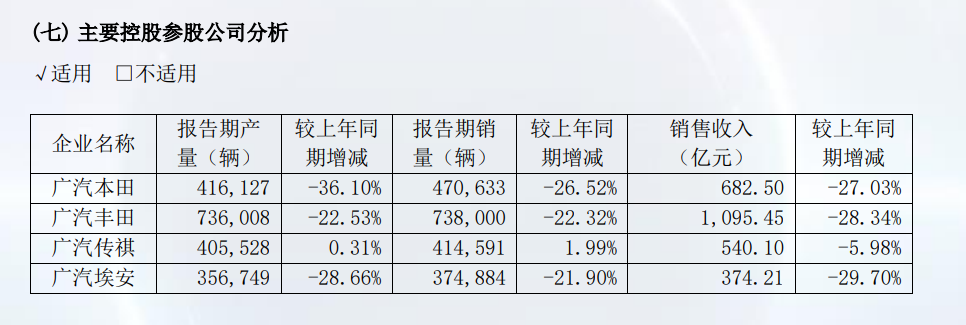

图片来源:广汽集团

具体来看,2024年,广汽丰田销量为73.8万辆,同比下滑22.32%,广汽本田销量为47.06万辆,同比下滑26.52%,曾经一度能贡献七成销量的广汽本田和广汽丰田两大合资品牌的销量均出现骤减。

随销量下降而来的便就是营收的下滑,广汽丰田2024年全年销售收入为1095.45亿元,同比去年下降了28.34%,广汽本田年销售收入为682.5亿元,同比下降27.03%。

尽管广汽没有直接披露各合资企业的利润收入,但2024年,广汽整体净利润从2023年的44.29亿元降到了8.24亿元,同比大幅度下降81.40%,可见合资板块营收下滑对广汽集团整体盈利情况的影响之大。

上汽这边,上汽通用2024年销量可谓是“剧烈滑坡”,同比下降了56.54%,营收和净利润也相对应出现了巨降,营收为687.4亿元,净利润亏损266.88亿元。

上汽大众相对较为稳健,2024年,上汽大众全年销量为114.89万辆,同比下降5.51%。营收为1357.35亿元,和2023年同期相比下降了3.2%,但净利润却出现了增长,从2023年的31.3亿元增长至47.4亿元。

东风日产和东风本田的销量也出现了不小幅度的下降,东风日产2024年销量为63.12万辆,同比下降12.72%;东风本田年销量为42.82万辆,同比2023年下降29.19%。

合资板块,东风并未单独披露营收、利润方面相关数据,但根据东风日产汽车金融有限公司2024年年报显示,其2024年全年营收为22.45亿元,相比于2023年的28.46亿元同比下降21.12%;净利润为8.59亿元,同比下降了47.37%。

可见,在以新能源为主题的中国车市,销量、营收、利润下滑是合资车企们的“通病”,而且这个“通病”还伴随着裁员、关厂、经销商退网等多种“并发症”,自主崛起,合资衰弱已然成了公认的事实。

近几年来,裁员、关厂等是合资品牌绕不开的几个关键词。

2024年6月,东风日产也首次在中国关闭了乘用车工厂——常州工厂,对此,东风日产回应称:“这主要是基于整体战略和商业环境的变化,对内部产能和资源进行优化和调整”。

一位接近东风日产相关人士表示,关闭常州工厂是东风日产推进转型的体现,未来,东风日产将在保证油车产能的前提下加大对新能源车型的布局和投入。

2024年9月,有消息称东风本田正在面临战略调整,计划实施裁员行动,预计涉及员工2000人,当月10号,东风本田回应传闻称:“为保障企业的可持续经营,加快电动化转型,东风本田针对生产领域进一步提升人员效能。”无论是裁员,还是关厂,合资车企都在指向着一个方向:新能源。

如今血淋淋的现状都在告诉合资车企,属于它们的光辉岁月已经一去不复返,在衰败和无奈所交织的现实面前,过往的繁荣不过是南柯一梦。

从外资进入中国市场直至2019年,中国车市的绝大部分话语权都握在合资车企手中,外资提供技术,中资提供生产和市场,这是合资车企长此以往的合作模式,在合资车企中,外资掌握了大部分的经营主导权,中国车企长期处于外资的技术压迫下,合资车企的成败往往就在外资的一念之间,他们的战略规划直接影响合资车企的命运。

争夺市场的核心筹码和决策权力始终没能握在中国车企自己手中,这也正是为什么合资车企身临中国市场,却钝感于新能源风口,待新势力和比亚迪等将时代红利吃干抹净后才开始大象转身。

对于外资企业而言,他们的关键技术推进和战略定位大多是面向全球市场,尽管中国市场对他们来说至关重要,但面对全球市场对新能源的不确定性,他们依然无法毅然决然因为单一市场变化而做出激进的动作,这样一来将直接导致他们以往的产品规划、节奏被打乱。

直到2019年后,新能源在中国大地上遍地开花,自主品牌才渐渐开始夺回话语权,尤其是近两年,无论是新能源份额超过燃油车份额,还是合资品牌份额的逐年下滑,这些事实都不得不让合资车企重新审视中国市场以及他们的在华战略。

合资车企,大步追赶新能源

加入价格战,是他们打出的第一个子弹,在规划还来不及见着成效的时候,加入价格战是最简单粗暴,也最好用的方法。

2024年,上汽大众率先推出“一口价”营销策略,随后,上汽通用、广汽丰田等车企迅速跟上,不仅价格更便宜了,而且消除了消费者购车的信息差,砍去了他们讨价还价、到处比价的人力成本。

尽管合资车企们已经冲破了原有的价格体系,甚至是“以价换量”,但依旧不能改变销量逐年下滑的现状,这种方式只不过在一定程度上让合资品牌市场份额下降的速度趋缓,并非长久之计。

过往,合资品牌将外资在海外的成功车型稍加修改便投入中国市场,但在现如今的中国,这套方法已经行不通了,曾经粘贴复制粗暴的喂食已经满足不了嚼惯细糠的中国消费者了。外资们开始重新思考该如何应对中国市场,得出的答案是:深度本土化,包括研发、设计、生产制造等。

图片来源:大众汽车

2024年北京车展,大众展示了17款车型,并首发亮相专为中国市场打造的ID. CODE概念车,并且发布了“在中国,为中国”战略布局。未来三年,大众汽车将在各相关细分市场推出超过30款极具竞争力的新车型,其中大多是新能源车型,涵盖纯电车型、插混车型和增程式车型,以满足中国消费者多样化的需求。并且在今年上海车展上亮相了三款全新概念车:一汽大众首款基于CMP平台和CEA架构的紧凑级纯电概念轿车ID. AURA、上汽大众首款全尺寸增程式SUV概念车ID. ERA、大众安徽首款全时互联全尺寸纯电SUV概念车ID. EVO。

针对这三款概念车,大众汽车乘用车品牌CEO施文韬如此表示:“我们已准备好续写这一成功的故事,三款全新概念车证明我们‘在中国,为中国’战略正在显现成效”。

大众之所以能有现如今的成就,得益于其较为激进的中国本土化布局,早在2023年,大众前脚斥资7亿美元收购小鹏汽车4.99%股份,开发大众在华电动汽车平台电子电气架构技术;后脚其旗下软件科技公司CARIAD就与辅助驾驶行业黑马地平线宣布成立合资公司酷睿程。

研发方面,大众已经将中国的纯电开发业务集中到位于安徽的大众科技有限公司,意欲在安徽打造“东方狼堡”。

图片来源:@AUDI-E

奥迪也已经于今年上海车展发布了全新豪华电动品牌AUDI的首款车型奥迪E5 Sportback,预计在年内投产。该车由奥迪和上汽联合打造,针对中国市场研发,搭载为中国用户定制的全新数字体验。

今年4月,丰田正式落地了独资设立的雷克萨斯纯电动汽车及电池研发生产公司,并同步宣布启动新的研发机制和中国首席工程师制度。

丰田将丰田智能电动汽车研发中心与一汽丰田、广汽丰田、比亚迪丰田等研发中心进行统合,建立中国独立的研发体系,并将研发决策权从日本总部转移至中国,由中国团队负责车辆开发,放权给中国工程师根据本土化市场进行新产品研发。

例如铂智3X、铂智7系列车型的设计和研发工作已全权交由中方团队负责,智能化方面选择和Momenta、华为等合作。

同是在2025年上海车展,日产相关负责人表示,未来两年,日产为了加速技术迭代和产品落地,将在中国投资100亿元用于电动汽车研发,据悉,这是日产首次将产品开发主导权交给中国团队,并有望将产品研发周期缩短至24个月。

本田方面,推出了专为中国设计的“烨”系列车型,目前规划有烨S7、烨P7和烨GT CONCEPT车型,前两款车型已于去年年底上市,烨GT CONCEPT车型作为第二弹车型将于今年上市,具体时间还未确定。

合资车企正从“全球车本地化”转向“中国车全球化”,通过本土化研发、高性价比产品、科技生态合作及战略反哺全球,试图在中国新能源市场实现逆袭。其核心逻辑是用中国速度响应市场需求,按中国标准定义全球技术。未来,合资品牌的竞争力将取决于能否在智能化、电动化领域与自主车企形成差异化优势。

合资车企,还来得急吗?

现如今,合资车企已经利落地做出改变,也确定了战略目标,但问题是,他们现存的燃油车市场份额还能等到新能源来接力的那天吗?

纵观过往退出中国的合资车企,亏损是最为致命的,广汽三菱就是个最好的例子,资不抵债导致被迫停工停产,而现如今现存的合资车企,利润下滑的速度也在掐指算着危险到来的日子。

数据来源:上汽集团

就拿目前状况较好的上汽大众来说,2021-2023三年之间,其净利润可谓是直线下滑,2024年,上汽大众营收虽有所下降,但净利润相比于2023年的31.3亿元同比增长了51.44%,对此,上汽大众总经理陶海龙表示:“上汽大众的降本空间很大……在中国降本的机会多得是”,此外,上汽集团在2024年完成了部分股权转让及增资扩股行动,这预计对2024年度公司净利润会产生一定影响。

长久以来的工业积累使得合资车企具备了不错的成本控制能力,即便是在如此刚烈的价格战下和新能源硬拼,也能保证利润的正向,守住亏损红线,至少和薄利甚至是亏损的新势力相比,合资品牌还有更多可熬的资本。

只要在后续的新车型中熬出一辆类小米SU7这样的爆款车型,留在了牌面上,就一切都还有机会,合资品牌现如今要做的便就是集中火力攻一点。

但是,出一台小米SU7这样的爆款车型又谈何容易?就拿本田推出的P7和S7两款车型来说,但上市后销量惨淡,4月销量分别只有432辆和62辆。

另外,和国内部分车企相比而言,合资车企也相对更受供应链青睐,一位辅助驾驶供应链相关人士表示:“相对于新势力,合资车企是供应商们更青睐的一类车企,他们往往资本雄厚且具备契约精神,和新势力的合作有时候没有章法,合同变成一纸空文,而这一现象,在外资看来是骇人听闻的,但另一方面,合资其实也在慢慢地发生变化,没有了曾经的松弛。”

成也萧何,败也萧何,反向合资给国内供应商带来订单的同时,也在慢慢驯化外资去适应中国市场的独特性:极致压制成本,用降价空间续存活空间。

无论如何,今年都将会是刺刀更红的一年,大象转身固然难,但一旦转过来的合资车企,将会是半决赛中的重磅选手。

欢欢@盖世汽车供应链

欢欢@盖世汽车供应链

悠悠@盖世汽车

悠悠@盖世汽车

豆豆@盖世汽车

豆豆@盖世汽车