从海狮07EV看「比亚迪e平台3.0 Evo」:你的升级,可能是别人的换代

分享

分享

此前,我对海狮07EV产品做了初步的介绍,而今天我想从海狮07EV出发,浅析一下「比亚迪e平台3.0 Evo」(后简称「e3.0 Evo」)。

简单来说,e3.0 Evo是比亚迪五大技术集群的结合,技术内容覆盖了三电、车身、底盘、电子电气架构和软硬件等多个领域(其复杂的对应关系,可参见上图)。相比e3.0,e3.0 Evo更安全、更智能和更高效。废话不多,干货走起。

从安全出发:CTB整车安全架构技术集群

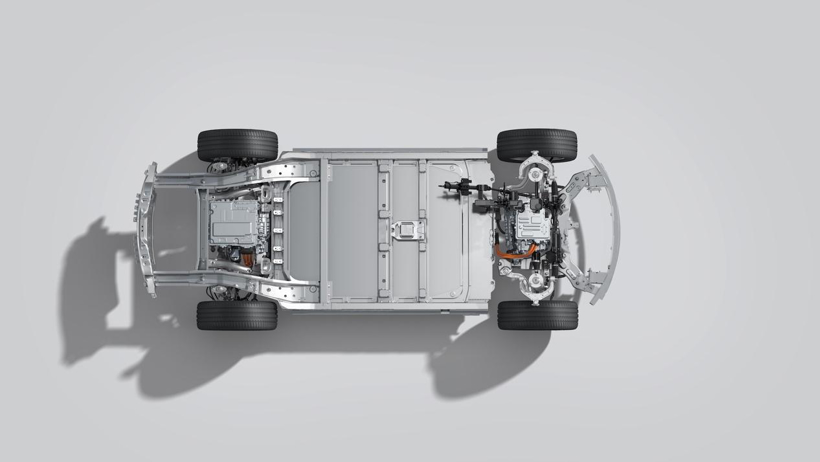

该技术集群主要涉及车身结构与电池技术的技术融合,其中包括主后驱安全动力架构、转向前置安全传力架构和内骨骼式CTB安全架构。

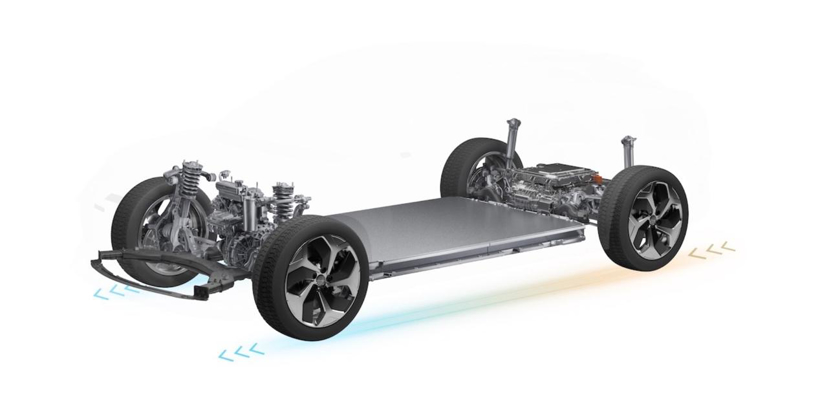

首先来说我个人觉得升级最大的内骨骼式CTB安全架构,其基础原理是让刀片电池和车身强强结合,共同构成乘员舱的内部骨骼,在乘员舱底部,以可承受50吨重卡碾压的类蜂窝高刚性电池包体作为乘员舱的地板,并以此为底,构建类似大梁的安全底座。

此外,在乘员舱前部,首次引入TRB一体式前围板与刀片电池融合设计,个人觉得军迷对这种设计比较熟悉,就好像是在坦克的正面再加上了一层反坦克装甲,只不过利用了CTB电池结构的特点,不是装甲的反复嵌套,而是加强一次,复用两回。

最后,在乘员舱侧部,首次将1500Mpa级超高强度的闭口截面辊压横梁与刀片电池集成设计,集成后单根梁能承受相当于8头成年大象的重量。

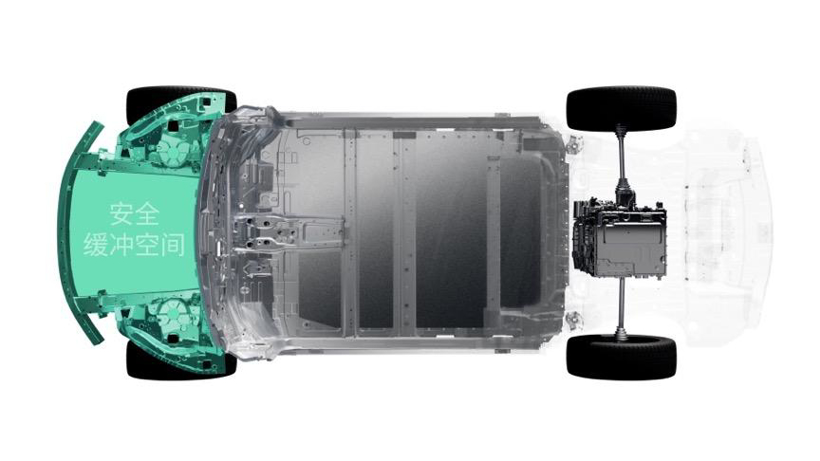

主后驱安全动力架构则是将主驱动总成放在了后桥,比如这次的海狮07EV的单电机车型,其基本逻辑是为前舱留出更多的碰撞缓冲空间(官方数据为前舱安全缓冲空间增加100mm,提升超32%,正碰安全性能提升60%)。个人觉得,除了安全,应该也考虑到让车型拥有更大的前备箱,以及对海狮07EV作为后驱为主的车型的定位考虑。

转向前置安全传力架构则属于另一个安全细节升级,即是将转向机构前置,使得转向器与防撞梁不再有干涉的可能,这样传力更加平顺连贯,而且增加了碰撞时防撞结构的抗性形变能力(官方数据为提升50%),同时转向机构也不容易侵入乘员舱。

总体来说,CTB整车安全架构技术集群是从安全出发,对原有的比亚迪CTB架构进行了结构性的加强和细节的优化。

在核心上发力:十二合一智能电驱技术集群

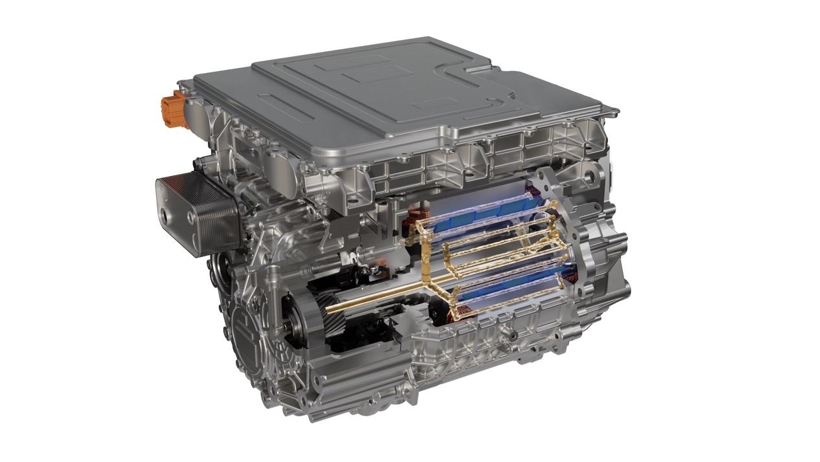

该技术集群主要涉及的是电机、电控的两电领域。其中包含十二合一智能电驱系统、23000rpm量产最高转速电机和叠层激光焊SiC碳化硅功率模块。

首先来说一下被『反向虚标』的高转速永磁同步电机,其采用了低漏磁转子结构,转子采用厚度仅为0.25mm双V分段磁钢,定子则是92%超高槽满率扁线绕组,目前标定的最高转速为23000rpm,而首搭的海狮07EV极速也被标定为225km/h。

这里我想和读者们探讨一个小问题,我们暂且撇开提高永磁同步电机最高转速的技术难度问题,而是『超高转速电机真的是刚需吗?』其实早在去年我参加的汽车工程学会年会(SAECCE 2023)中,哈理工教授、工程学会会士蔡教授讨论过这个问题,而我当时是站在『不该一味追求电机的高转速』的一方。

简单说,高转速带来了高功率,于是现在的车型都喜欢配备『真男人模式』(比如某些车型的Boost模式),这恰恰反应了高转速电机在抖动控制、噪声控制、有效高转区间、电耗控制方面的问题。再者,难道不考虑电机的扭矩了吗?

而这次与比亚迪的工程师也讨论这个问题,工程师同样表示比较无奈,现在的舆论多少带偏大部分用户的实际需求,对于比亚迪和许多OEM来说,25000rpm的电机也可以做,但一味拉高转速上限,拉高极速,对普通消费者来说,真的安全吗?

好像聊着聊着又偏题了,主要想说的是——比亚迪这23000rpm电机并非比亚迪的上限,更高转速的电机已经在途,但比亚迪希望给到的大家的不是噱头,而是实在、好用的产品。

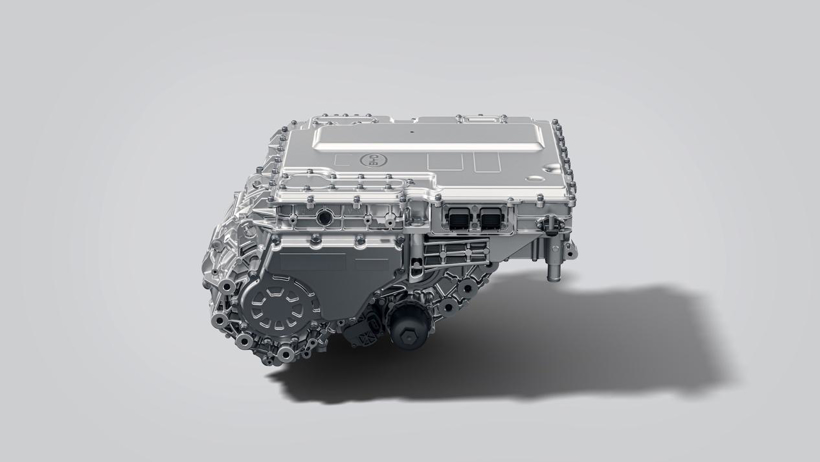

而结构更紧凑的十二合一智能电驱系统则是集23000rpm电机、高效减速器、碳化硅电控、整车控制器(VCU)、电池管理器(BMC)、直流变换器(DC-DC)、车载充电器(OBC)、配电模块(PDU)、智能升压模块、智能升流模块、智能自加热模块、能量管理智控系统于一体。

据悉,电驱系统的综合工况效率最高达92%。在日常城市驾驶工况下,出行效率提升7%,续航里程可提升50km。这里暂不做过多展开,因为这套系统还会在后面两个技术集群中讲到。

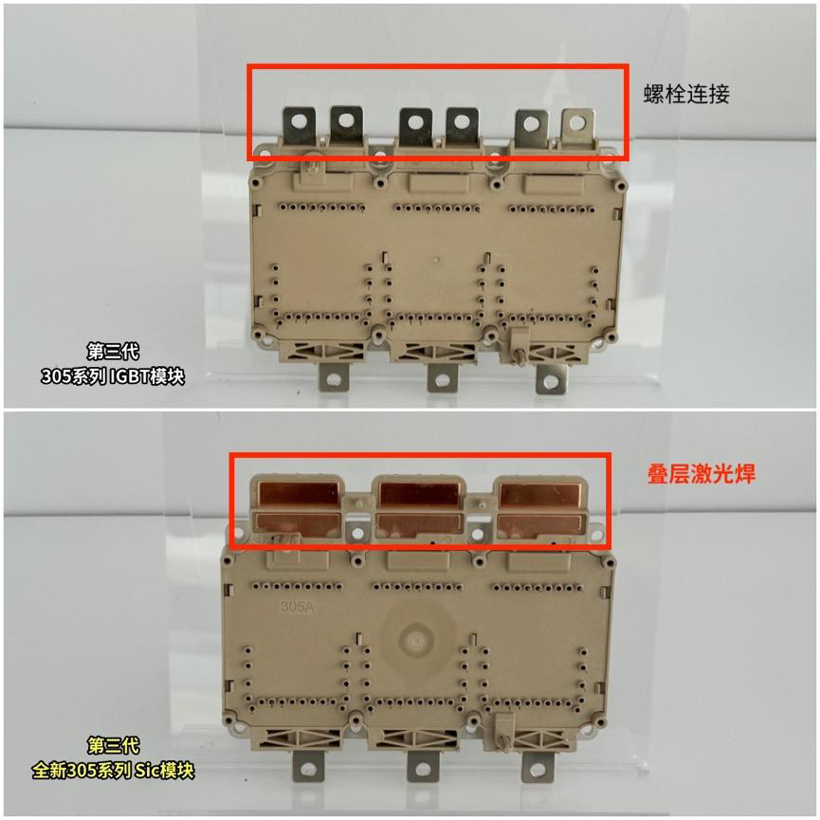

最后,叠层激光焊SiC碳化硅功率模块可以理解为比亚迪在该模块的加工工艺上的突破,我们可以从图中看出区别,叠层激光焊工艺取代了传统的螺栓连接工艺,带来的好处则是大幅降低杂散电感(官方数据:降低75%),提高了电控效率(官方数据:达到99.86%)和过流能力(官方数据:提高10%)。而在实际使用场景中,官方则给出了『CLTC综合效率达92%,中低速市区效率提高7%,续航里程提高超50km』的数据。

之所以说,十二合一智能电驱技术集群是核心发力,并非是电机怎么卷,而是从这个技术集群的复用带来了更多的狠活,别急,马上就来解释。

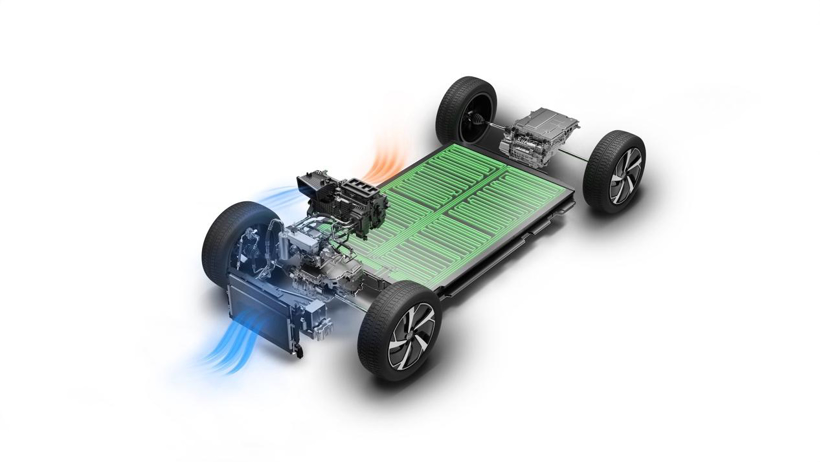

寻效率的上限:智能宽温域高效热泵技术集群

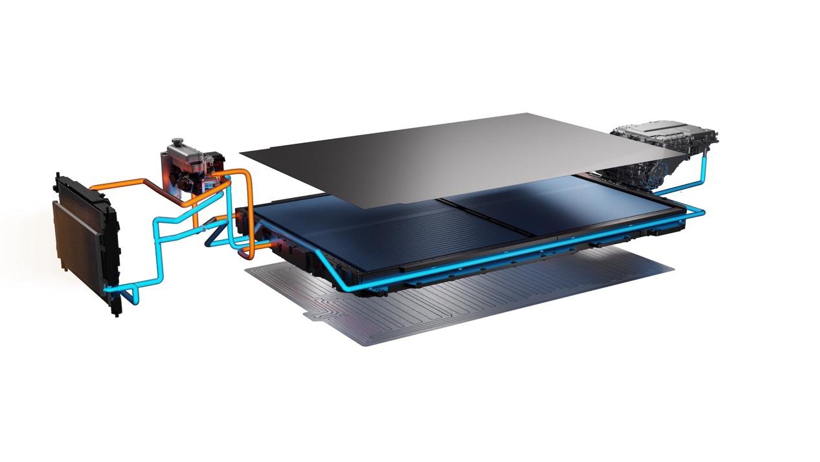

该技术集群主要谈的是热管理系统,但也涉及了电池、电驱两个部分。其中包含热管理集成模块、智能双环流电池直冷直热技术、电驱高效复合温控系统和能量管理智控系统。

想必特斯拉的八通阀热管理模块大家都知道,其最大的优点是大幅减少管路,降低系统的损耗。而比亚迪的这套则是16合1热管理集成模块,在展示现场我粗略的数了一下,应该是一个9通阀,这样一来,便实现了集成了气液分离器、水泵、水阀和副水箱等组件的集成。

故此,比亚迪首次实现了液侧、冷媒侧多种冷却介质的协同调度。官方宣称,热管理能耗降低20%。

在电池的热管理方面,智能双环流电池直冷直热技术则通过分区流道设计,将电池包的温度控制细分为四个区域,解决的是超大冷板气液两相流流量精准分配难题,实现能量按需分配,精准控温。简单来说,电池在充放电时,不同区域的温度不同,之前很难控制,现在则是给电池装了一套『分区空调』,哪里过热了就降温哪里,哪里过冷就升温哪里。官方给出的数据是:换热性能提升20%,电池热管理能耗降低25%。

电驱高效复合温控系统,即是对定子和转子进行分区的多层冷却,而转子永磁体采用了油冷技术。官方给出的数据是:换热效率提升40%,低温余热利用率提升30%。电驱系统持续输出能力提升超40kW。简单地说,电机工作时产生的热量更好地被利用了,而且降温效果更好,『真男人模式』能更猛一些。

最后则是软件端,能量管理智控系统将驱动总成、空调热泵系统、电池等深度耦合,融合感知人-车-路的信息,基于AI超前决策,实时最优调控。由于软件端不是我的专长,也就没法帮大家解读代码了,见谅~~

总得来说,智能宽温域高效热泵技术集群是在以16合1热管理集成模块为核心的硬件创新下,对驱动总成、电池和能量管理系统进行了升级,在我看来这属于『关键组件「硬」升级,整车系统「软」升级』,而最终都是为了提升能量的利用效率。

听需求而进化:全域智能快充技术集群

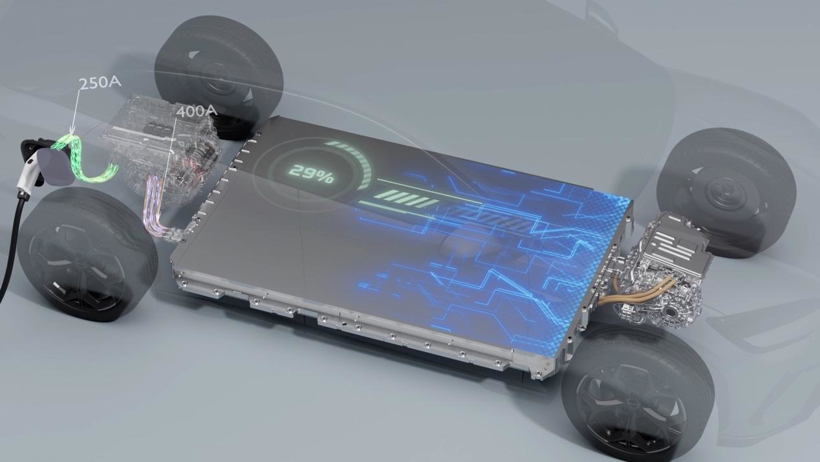

该技术集群主要针对的是补能领域,电池自然是主角,但也涉及了电驱部分。其中包含智能升流快充技术、智能升压快充技术、智能双枪超充技术、全场景智能脉冲自加热技术和智能末端快充技术。

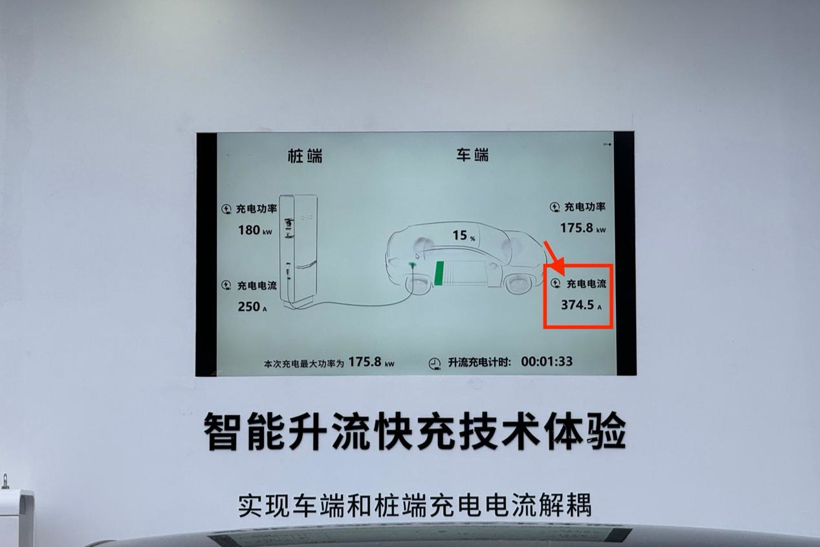

首先,我先来说说这在生活中实在到不行的智能升流快充技术,其技术逻辑是将充电电压与整车电压解耦,从而实现在任意电压平台下,均可充分发挥现有充电网络中GB15标准公共直流充电桩180kW(750V/250A)的最大能力。

该技术在250A充电口规格下,实现大功率充电。官方称,在使用GB15标准公共直流充电桩的情况下,最高充电功率可达180kW,最大充电电流可达400A,10-80%SOC的充电时间小于25min,公共充电桩利用率提升30%。

从现场实际展示来看,充电桩电流为250A,而车端的充电电流竟然达到了374.5A,而充电功率也是基本拉满。不过我的第一反应是:这……难道不是抢电吗?现场的工程师微笑着说:我来介绍一下智能升压快充技术。

『智能升压快充技术是通过复用驱动系统功率器件组成升压充电拓扑,使高电压车型充分发挥其快充性能,充分利用国标电流上限,实现宽域恒功率充电,且完全兼容当前所有公共充电桩,解决了高电压平台车型在低压充电桩上的充电适配问题。』

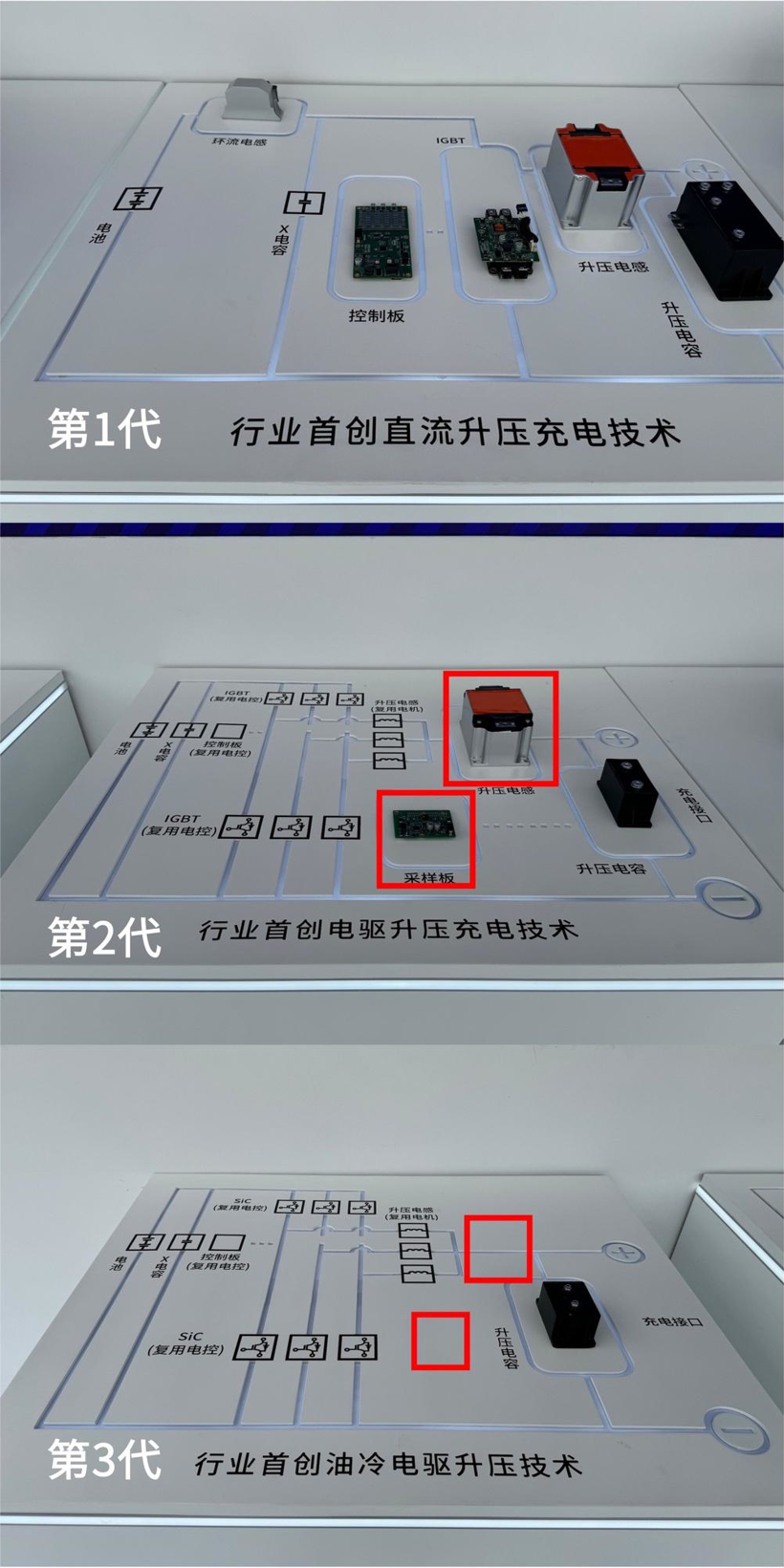

其实比亚迪在升压快充方面已经进化了三代,每一代都在组件和结构上进行了升级,从现场的展示来看,每次升级的有两个特点:组件的优化迭代,以及组件的复用率提高。

比如第二代与第三代最大的变化在于,采样板和升压电感器被进一步集成(见上图)。这得益于由原来的IGBT功率模块升级为了SiC碳化硅功率模块,以及独立电容组件的升级。显然,集成化越来越高,带来的效率也是逐步提升。在现场我也询问了该技术是否必须搭配刀片电池,答案是:目前的方案主要针对以刀片电池为核心的升压体系。

不过,无论是升压还是升流,我还是这个问题:这……难道不是抢电吗?于是,工程师又向我再次重磅介绍了智能双枪超充技术。『该技术在不改变公共快充桩原有硬件基础上,通过两根充电枪同时充电,实现充电功率翻倍。双枪超充可实现最大充电功率500kW,10-80%SOC充电时间仅需12min。』

听完了升压、升流以及双枪充电三项技术的介绍,我觉得我的问题也不需要工程师来回答了,相信大家也有了答案,所以,如果你买纯电汽车,充电又十分依赖公共充电设施,那该买哪家应该清楚了吧~~

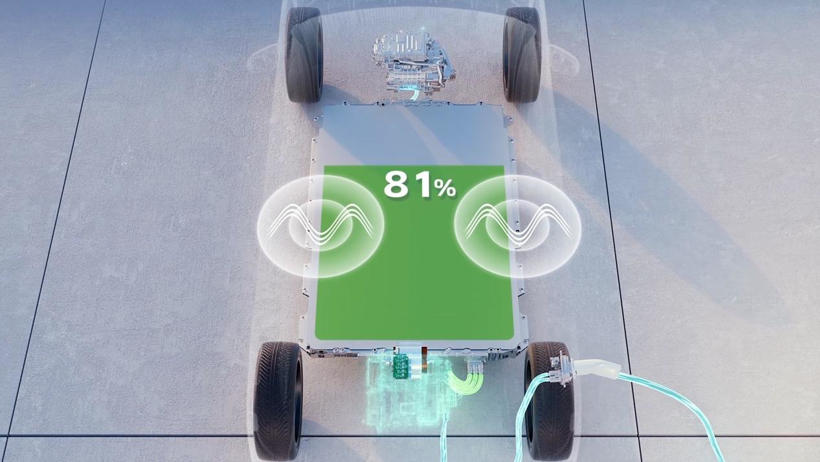

而全场景智能脉冲自加热技术和智能末端快充技术则是复用了智能电驱技术集群。比如脉冲自加热技术通过深度复用电驱动总成,在动力电池内部激励产生高频交变电流。电芯在高频交变电流下,利用自身内阻快速产热,实现电芯快速升温。据悉,该技术还可在充电、驻车、行车等全部用车场景下,实现脉冲自加热。相比传统方案,该技术使动力电池温升速率提升了230%。在极低温环境中,充电时间大幅缩短40%,让低温冷车也有『真快充』。

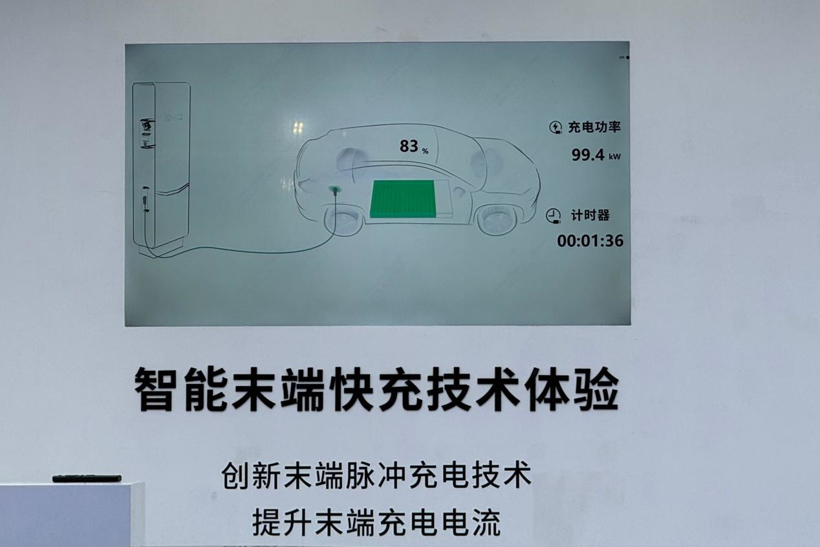

智能末端快充技术,在大电流充电的同时施加负向脉冲放电,降低浓差极化,末端采用自加热智能升温技术,适度提升电池温度,实现末端无损快充。个人理解,智能末端快充技术是脉冲自加热技术的拓展应用。从现场的效果来看,在SOC已经达到80%后,仍能保持近100kW的充电功率(见上图),官方宣称:将末端充电时间从30min缩短至18min。

在我看来,e3.0 Evo的快充技术或许是目前最『听需求』的充电技术,相比需要加一堆定语和使用条件的800V平台,早早就掌握800V平台技术的比亚迪,更愿意用尽全力给自己的车主创造『真快充』的全场景体验。

说实话第一次见到我朋友在2022款唐EV上用双枪充电时,我还略带着几分嘲笑和鄙视,但真见到效果后,同样逃不过『真香定理』。

令驾驶更智能:智能运动控制技术集群

该技术集群主要升级的底盘控制架构,其中包含底盘融合的全新运动控制架构、整车智能运动控制中心和超级iTAC。

全新运动控制架构和整车智能运动控制中心应该说是一硬一软的融合升级。当然这里的『硬』指的是电驱控制,而『软』则是指算法层面升级。

比如全新运动控制架构旨在实现制动不失稳,转向不失控,漂移零门槛,将控制安全性与驾驶乐趣提升到新的高度,为智能化奠定安全控制基础。

而整车智能运动控制中心则是发挥了融合控制优势,通过电机滑转控制、滑行扭矩控制、弯道扭矩控制拓宽电动汽车性能边界,融合状态感知、电机冗余制动、电机冗余转向提升安全上限。

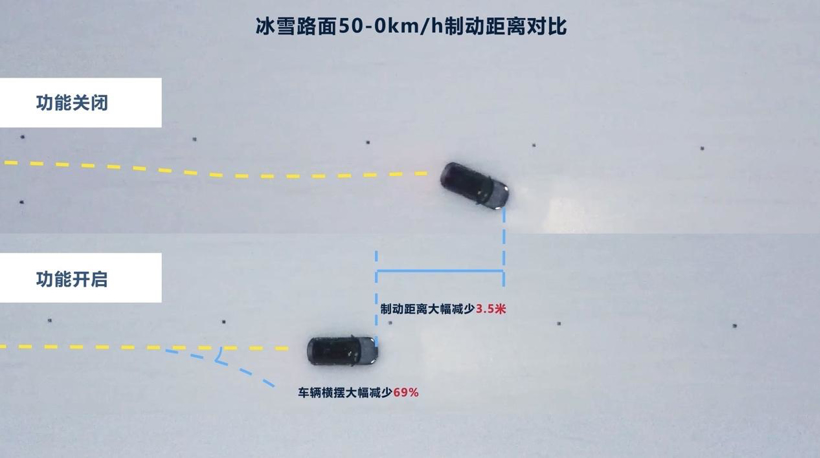

比较重大的升级在于超级iTAC,此前我们也浅析过iTAC技术的基础逻辑,即是在轮速传感器的基础上,增加了电机旋变传感器,系统识别精度提高了300倍,可提前50ms以上预测车轮转速变化趋势。当轮端出现异常,但尚未出现打滑时,系统就已识别到抓地力异常,提前调整轮端扭矩匹配,让车辆恢复稳定。而此次的超级iTAC得到了进一步的升级,据悉,减少冰雪路面制动距离3.5米,制动时车辆横摆降低69%,提升安全性能和驾乘舒适性的同时,扩宽了操控极限。

同时带来超级iTAC多场景模式:地形辅助、陷车助手、漂移模式及比赛模式等四大模式。

地形辅助模式:地形辅助模式结合了深雪、沙地、泥地、草地等户外场景,可一键开启,智能识别,结合智能扭矩分配和制动控制,让驾驶者轻松玩转纯电越野。其矢量扭矩控制采用更加平缓的扭矩控制策略,扭矩输出特性更适合特殊路面环境。低附路面最大爬坡度提升30%;

陷车助手模式:主要针对沙坑、泥泞及交叉轴等低附着力环境,让车辆具备类似差速器锁的功能,帮助车辆轻松摆脱陷车状况。在脱困时,系统会协调智能扭矩分配和制动控制,保证高附着力轮端的扭矩输出,单轮高附最快脱困时间小于1秒,该功能首搭在海狮07EV上;

漂移模式:针对正规赛车场的漂移场地或其他专业的漂移场地进行专项开发和匹配的模式,基于方向盘转角、加速踏板、电机转速信号,动态调节前后轴扭矩输出,进而提升漂移可控度,方向盘操作幅度降低20%以上,油门调整频次降低30%以上,让用户更容易感受到电动汽车的速度与激情;

比赛模式:针对在专业赛道进行专项开发和匹配的模式,通过识别车轮的滑转、驾驶员的转向意图、整车的横向和侧倾姿态,实时调节电机的扭矩、车轮制动力及悬架的刚度和阻尼等,弯道车速提升10%以上。

总体来说,该技术集群深度结合轿车与SUV车型多样复杂的用车场景需求,进行电机扭矩的智能化精细化匹配,并协同智能车身控制系统,提升车辆通过性能。

你的平台升级,可能是别人平台的换代

说实话,比亚迪的每次技术会都是对我大脑的考验,CPU常常会宕机几秒,内容实在是太多了,每次结束后都需要几天来消化。而且每次的浅析内容,都觉得自己是『囫囵吞枣』的分析。故此,如果有不正确的部分,也欢迎各个专业领域的大佬们纠正和再解析,鄙人献丑了。

最后,我还是想用解读海狮07EV那篇中的一句话来总结:『e3.0 Evo听名字好像只是e3.0的一次小升级,但我觉得换在某些车企,应该就是平台的换代了。』

欢欢@盖世汽车供应链

欢欢@盖世汽车供应链

悠悠@盖世汽车

悠悠@盖世汽车

豆豆@盖世汽车

豆豆@盖世汽车